榎本武揚と国利民福 最終編二章-3-(1) 勢力均衡点の流動化(前編)

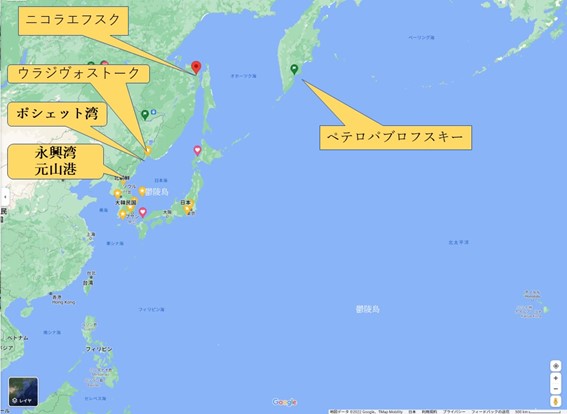

図1 北太平洋上に米国の海洋性パワーが出現

(Googleマップからのスクリーンショットを利用)

最終編二章-3-(1) 勢力均衡点の流動化(前編)

榎本は、日本をロシアの侵略から守るために、海上でロシア海陸軍を撃退する方針でした。そのため、榎本は、ロシアが日本に面した不凍港である朝鮮半島の元山港を軍港にしょうとする企てを阻止したのです。また、榎本の弟分、赤松則良や佐賀出身、つまり薩長閥ではない中牟田倉之助は、日本の水雷学派を代表する人物に育っていました。水雷学派は、清国との戦いを求める海軍内の薩摩閥=戦艦主義と激しく対立しました。榎本にとって清国は戦う相手ではなく、アジア諸国の独立を欧米列強から取り戻すために協力し合う相手と捉えられていました。

・榎本海軍卿の余波と影

【台湾出兵の衝撃】

明治7年(1874年)1月に榎本をロシアに派遣することを閣議が決定すると、北の国境が確定する期待からか、一気に政府内では台湾問題への取り組みが活発になりました。

『[1月]26日、三条[実美]は大久保と大隈に台湾問題と朝鮮問題の取り調べを命じた。・・・2月6日、大久保・大隈連名で「台湾蕃地処分要略」が・・・閣議で決定をみた。すなわち国策となったのである。』3月10日、榎本が横浜港からサンクトペテルブルクへ向け出帆すると、陸軍省内に取調局が設置され、4月5日に蕃地事務局(大隈重信長官)が設置されました。同月、西郷従道都督(総司令官)はかねてからの鹿児島士族との約束から、元警察官を主体とする約300名の徴集隊と長崎で合流しました。(毛利敏彦『台湾出兵』中公新書1313、1996)

大久保利通を代表とする薩摩閥は台湾征討を推し進め、木戸孝允を代表とする長州閥は台湾征討に反対しました。大久保は木戸らの反論はしのげても、英公使パークス*¹から日清間の紛争は英資本の東アジアでの経済活動の障害になると干渉され、これには耐えきれず、長崎にいる大隈重信蕃地事務局長に出撃の一時中止を打電し、三条実美の書簡をもった使者が長崎に向かいました。佐賀の乱を鎮圧し、東京へ戻った大久保も急ぎ長崎に向かいました。しかし、電報を見て弱気になった大隈に対し、西郷都督は5月2日に長崎から台湾へ向けて全艦出撃させてしまいました。大久保はその翌日、5月3日に長崎に到着しました。(毛利敏彦『台湾出兵』)

『1874年[明治7年]、日本の台湾出兵は中国当局者に大きな衝撃を与え、中国側はただちに臨戦態勢をとった。しかし、当時の中国の海軍の軍艦はすべて木造の軍艦であり、日本の海軍には鉄甲艦が二隻あるというので、戦争にふみきることをしなかった。』 その後、北京政府は国防論に関し従来の内陸重視か新たに海防強化かと意見が対立しましたが、『日本を仮想敵国として沿岸の防備に重点をおけとする李鴻章の海防論[により]、1875年に北洋海軍の建設が開始され』ました。(坂野正高『近代中国政治外交史』pp.375-376)

李鴻章は日清修好条規(1871年9月13日、明治4年7月29日)を締結してすぐ、事前の通知も無く台湾出兵を決行した(1874年5月2日)日本に対し、激しい怒り*2を日本の外交官に対しあらわにし、次のように嘆きを書き残しました。

『泰西[ヨーロッパ]は強しと雖も、なお七万里以外にあり。日本は則ち近く戸闥[かどぐち]にありて、我が虚実をうかがう。まことに中国の永久の大患たり。』*³

復讐戦の連鎖の始まりです。

*¹ジョン・A・ビンガム(John Armor Bingham、1815-1900年)駐日米国公使の対応事例を次に紹介。

・「ジャパンヘラルド紙」など英字新聞に、日本の台湾出兵の目的は日米合作による台湾の植民地化であるという暴露記事が出たため、駐日米国公使は急に態度を変え、清国から出兵の許可を得られなければ、米国人や米国船を出兵に参加させないと外務省に通告した。この暴露記事はパークスが書かせたと考えられる。

出典:洪偉翔『台湾出兵の考察』國立政治大學日本語文學系硯士論文、中華民国102年1月、p.51

・明治7年4月29日 米国公使ヨリ長崎在勤米国領事宛(電信)

『政府電線ニ託ス 長崎「ステーション」5月1日午前9時28分着報告

ビンガム氏ヨリ 長崎在留合衆国領事官 マンクユム エ[宛て] ニューヨーク船ハ蕃地行ヲ免サレ日本政府ヨリ従行ヲ止ムル命アリ港中ニ停泊セシメヨ 5月1日10時着』

出典:大日本外交文書「一 台湾生蕃討撫一件 三九」

*²毛利敏彦『台湾出兵』、p.173。

*³坂野正高『近代中国政治外交史』p.ⅰ、李鴻章(一八七四年)(『籌辧夷務始末』[ちゅうべんいむしまつ、1836~1874の間の対外関係文書を集約した書物(コトバンク)]、同治朝、巻九十九頁三二) 』

『朝貢国(属国)のベルト』と呼ばれる清国の緩衝地帯は、1637年に朝鮮国を征服して始まり、1792年にネパールを朝貢国にし、清国を囲む干渉国のベルトは完成しました。このベルトは華夷秩序の土台です。中国の天子の徳の及ぶ範囲が朝貢国(冊封国)になるので、冊封国数の増減が天子の徳の増減を示します。日本が欧米列強との軋轢の中、生き残りをかけて国民国家に移行しようとする過程は、日本側の周辺国である清国の朝貢国ベルトの解体過程となりました。(坂野正高『近代中国政治外交史』p.318。毛利敏彦『台湾出兵』p.182)

台湾出兵は、日本による清国の華夷秩序解体の狼煙のようなもので、見方によれば、太平洋戦争にまでつながっています。昔からいろいろ歴史的関係があった清国や朝鮮国とはかかわらないほうがいいという榎本の外交姿勢は、言い方を替えると「華夷秩序にかかわるな」です。

アヘン戦争前から英国の商工業者がもっていた『三億人以上の人口をもっている中国の市場は、英国の工業製品に対して「無限」の需要をもっているという幻想』は『中国市場の「神話」(the “myth” of the Chinese trade)』と呼ばれました。アヘン戦争後に英本国から清国への工業製品の輸出が伸びないにもかかわらず、英国の商工業者はこの幻想を持ち続けていました。1852年3月15日に英国公使香港総督に送られた「ミッチェル報告」*¹は遅れて1858年3月31日に本国へ送られました。この報告書は英国の商工業者をこの幻想から目覚めさせ、英国外務省の19世紀後半の対華政策を規定しました。清国はインドのように殖民地化するに値せず、すなわち、深入りするには値しない、と英国外務省は結論付け、「ミッチェル報告」を1859年7月刊行の英国のブルー・ブック*²で公表しました。(坂野正高『近代中国政治外交史』p.255)

「ミッチェル報告」は公表されていたので、榎本たちは知ることができました。榎本の軍人かつ外交官の立場から考えると、清国が経済的には利用価値が低いなら、日清共同でロシアの南侵に対抗することに外交面と軍事面とでの利用価値を見出せるのではないかと思考回路がまわったと考えられます。

*¹江藤瀋吉『江藤瀋吉著作集 第一巻 近代中国政治史研究』東方書店、2004、「ミッチェル報告書について」pp.193-210、【原載】『東洋文化』第20号、1956年1月

*²英国の「ブルー・ブック」とは、英国議会や枢密院が刊行する報告書のことで、日本の白書に相当する。(コトバンク)

The annual United Kingdom National Accounts (The Blue Book) records and describes economic activity in the United Kingdom and as such is used by government, banks, academics and industries to formulate the economic and social policies and monitor the economic progress of the United Kingdom. 英国国民経済の活動記録である。(United Kingdom National Accounts – The Blue Book - Wikipedia)

マルクスはブルー・ブックに公表された「ミッチェル報告」を知って、中国観を修正したとされている。

【元山港と永興湾】

明治7年6月の台湾征討の翌年の明治8年9月20日に海軍が起こした江華島事件を知った榎本は、同年10月に1850年代よりロシア海軍のプチャーチンが測量した永興湾沿岸の海図を入手し、寺島宗則外務卿に送付しました。榎本は寺島外務卿に、江華島事件の外交交渉時(翌年2月に実施)、日本が、ウラジヴォストーク港と違い、不凍港である永興湾の元山港の「仮有」(租借を意味していると思われる)を朝鮮国に求めるよう提案しました。

図2 永與湾と元山港

(Googleマップからのスクリーンショットを利用)

西徳二郎は、明治8年夏、サンクトペテルブルク大学を卒業し、現地の新聞社に就職しながら、情報を収集していたところ、その年の暮れごろか、ロシア海軍が元山港を租借して軍港にしようとしている計画を知り、榎本に通報しました。榎本はただちに密かにこのことを寺島外務卿に伝え、さらにサンクトペテルブルク公使館の書記生に休暇を装って帰国させ、寺島外務卿に伝達させたとも言われています。西が榎本へ情報を通報したタイミングが特定できません。サンクトペテルブルクで榎本らが江華島事件を知る以前に西から情報を得ていた可能性もありえます。

翌明治9年2月、江華府で日朝修好条規付録の折衝中、日本側から朝鮮側に『ロシアはポシェット港冬季氷結のため南下して永興湾[元山港]を占有する意図あり』と朝鮮国とロシアとの国境周辺でのロシアの動きに注意するよう伝えました。

当時のウラジヴォストークでは以下のような動きがありました。

『ロシア政府が沿海州軍務知事の所在地と太平洋方面の主港をニコラエフスク[図2を参照]からウラジオストクに移す旨の重要決定を下したのは、1871年2月10日[明治3年12月21日]である。その移行が実施されるのは1872年[明治4年11月21日以降]から1873年[明治6年]にかけてのことで、瀬脇[壽人]がここを訪問した1875年[明治8年]*といえば、沿海州の中心都市としての整備の緒についたばかりの頃といえよう。』(原暉之『ウラジオストク物語』p.92)

*瀬脇壽人がウラジヴォストークへ外務省貿易事務官(実態は総領事)として赴任する前年。

明治11年4月から軍艦天城による朝鮮半島東側の海岸線の測量が開始されました。測量目的は、日本海の防衛、日本海での安全な貿易の発展のため、朝鮮東岸での安全で自由な港を必要としている、という主旨でした。同年6月、天城はこの測量航海中にスクリューがトラブルを起こし、鬱陵島(松島)に一時寄港し、海軍として第一回目の島の位置を測量しました。

明治11年8月28日から9月4日の間、サンクトペテルブルクで榎本の部下だった花房義質(はなぶさよしもと、岡山藩出身、1842-1917)は、黒田清隆、川村海軍卿らと軍艦金剛に乗艦し、物産展用のサンプルと商人らを乗せた「開拓使」所属の函館丸と共に、瀬脇が外務省の初代貿易事務官(実態は総領事)を務めるウラジヴォストーク港へ赴きました。花房らはウラジヴォストーク港へ向かっている榎本の到着を待ちながら、沿海州の中心都市として発展するウラジヴォストークを視察しました。(参照 『ウラジヴォストークと長崎を結ぶ点と線(前編)』)

翌明治12年3月に寺島外務卿から花房代理公使に、元山港は我国の貿易にとって肝要であるだけでなく、日露の将来の軍略による利害が関係しているので、朝鮮政府が開港に異議を唱えないようにすることが必要であると訓令*しました。花房の交渉により、8月に元山開港が決まりました。翌明治13年2月に榎本は外務大輔を免ぜられ、海軍卿に任命されました。栄転ですが、前述したように海軍に問題があることから榎本が海軍卿になりました。

(参照、『榎本武揚と国利民福 最終編二章-2-(3)海軍卿-続』)

*「花房代理公使外一名朝鮮国ヘ派遣并ニ花房公使ニ付与スル訓条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023631000、公文別録・朝鮮始末続録・明治九年~明治十五年・第一巻・明治九年六月~明治十五年四月(国立公文書館)

明治13年5月に元山は開港し、12月に元山に日本の総領事が赴任しました。これに合わせ、井上外務卿は、同月11日に、月一便の品川―横浜―神戸―下関―長崎―釜山―元山の定期航海を三菱会社により維持することを三条太政大臣に上申し、承認されました。

(外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/13.html)

参考文献:

安岡昭男『1880年代の朝鮮をめぐる日露関係』国際政治(31)pp.16-29、1966

補足:

多津宛の宅状(要約)で後に、榎本から推薦され朝鮮と開港交渉をするため代理公使になる花房義質について、次のように書いています。また、妹の夫、江連*の仕官を花房へ盛んに依頼していた。

・明治9年6月19日

「花房は六七日には出立し帰国-その後朝鮮国公使になる、花房に江連を付属役人に使うようにまた公使館付き医者が必要なら林父上様に相談をと話してある、花房の人事は寺嶋外務卿に申し入れて実現した」

・明治9年12月19日

「花房出立、江連氏が11等とは余りにも低すぎるしその理由が分からないから断るべき、朝鮮は貧乏国で度々流行病があると聞いている」

・明治10年1月?日

「花房氏から度々手紙をもらったが朝鮮国都へ行かず貿易場見立ての遠見の程度なので江連氏の件は見合わせ、寺島は朝鮮に手をさす心は無いが手前より(以後なし)」

*「江連」とは、榎本武揚の妹で榎本家三女の「うた」が嫁した「江連眞三郎暁則(あきのり、または、たかのり)」を指す。榎本の獄中時代、榎本の家族が非常に世話になったと伝わっている。目付、外国奉行、四国艦隊下関砲撃事件などについて英仏米と折衝にあたった。明治16年から18年まで東京府南豊島郡長。(コトバンクなど)

「江連」について、本稿では、『榎本武揚と国利民福 Ⅲ 安全保障(後編-1)』を参照してください。

【戦艦路線vs.造艦路線】・・・水雷学派の台頭

マハンの著書『海上権力史論』の発行を待たずとも、1860年代、英国海軍戦略家コロムは、貿易大国である英国の国防は、シーレーンの確保と保護であり、開戦と同時に敵港湾封鎖のため強力な艦隊が必要であると論じました。この主張をする一団は、”Blue Water School”(滄海学派)*と呼ばれました。

*Blue Waterは外洋、滄海は大海原を意味し、世界の海で軍事行動ができる海軍力の必要性を主張した。

一方、1878年(明治11年)1月14日に一本の魚雷が5分で軍艦を沈めた事実*¹は、各国海軍の水雷艇の造艦を促しました。世界最強の海軍をもつ英国とドーバー海峡*²を挟んで対峙する世界第二位の海軍力を有するフランス海軍に、”Jeune École ”(Young School、水雷学派、青年学派)*³が誕生しました。そのフランス海軍の水雷学派は、英国との海軍力の差を埋めるため、水雷艇の海防機能を加えた艦隊編制を研究し始めました。水雷艇を活用した艦隊編制と軍略研究は世界の海軍の潮流になりました。

*¹参照 『榎本武揚と国利民福 最終編二章-2-(3) 海軍卿-明治14年、海軍との決別』

*²最狭部、34km。英国陸軍は、フランスからの奇襲攻撃に対し、英国を防御要塞化して戦う軍略だった。

*³19世紀に誕生した。小型船で重武装し、敵国のシーレーンの破壊と自国の沿岸防御の実現を目指すフランス海軍の戦略的海軍構想。1883-1885年の清仏戦争で実証された。

中牟田は、創立会員ではありませんが、後に紹介する「興亜会」の会員になり、榎本が会長在任期間の明治14年12月から翌15年11月の間、副会長*を務めました。「興亜会」は広くアジア諸国間の交流を目指し、特に日清朝の友好推進団体でした。その結果、清国の朝貢国から朝鮮国の独立を狙った日清開戦派にとって、反対色が濃厚なソサイエティでした。

*黒木彬文・鱒澤彰夫編集解説『興亜会報告・アジア協会報告』不二出版、1993、P.6上段

榎本海軍卿排斥運動は、その後の海軍卿人事や内閣制創設時の海軍大臣の選任に影響を与えるようになりました。明治18年(1885年)、伊藤博文、井上馨は、日清英を軸とした対外政策を推進しようとして、日清開戦推進派の軍備拡張要求の見直しを図り、日清開戦に反対している水雷学派(中牟田や赤松)から海軍大臣を登用しようとしましたが、海軍卿排斥運動の再来を恐れ、海軍外から任用しました。

中牟田は、明治17年12月に横須賀鎮守府長官に就任し、明治19年4月から明治22年3月まで横須賀鎮守府司令長官を務めました。明治19年(1886年)から明治23年(1890年)まで、日本政府に招聘された、フランス海軍を代表するエンジニア、ルイ・エミール・ベルタン(Louis-Émile Bertin)*は弱小にして新興国の日本の海軍建設のため、中牟田らとともに貢献しました。

日本の海軍は、戦艦導入論を繰り返しました。明治19年(1886)2月12日、ついに海軍強硬派(薩摩閥)が渇望し続けた8,800トンの戦艦発注の予算が内閣で承認され、海軍では戦艦の導入がようやく実現するかに思えましたが、2月2日に着任した海軍省顧問フランス人、エミール・ベルタンによって専門技術的にこの戦艦購入案は否定されました。

* Louis-Émile Bertin(1840-1924) 仏人。五稜郭で榎本とともに戦ったフランス陸軍のブリュネと同じエコール・ポリテクニークを卒業した。海洋工学。ポリテクニシャン(ゼネラルエンジニア)または海洋エンジニア。フランスで先駆的艦船設計者であり、また指導的存在だった。1886-1890、日本で近代的艦隊の設計と指導を行った。防護巡洋艦「松島」の設計者。著書『日本内戦史』(源平合戦)。日仏協会を創立した。

出典 Ecole Navale / Espace tradition / Officiers célèbres (free.fr)

フランス水雷学派のオピニオンリーダーである、オーブ(Aube、1886(明治19)年に海軍大臣)は、次のように強く主張していました。

『戦艦は海軍にとって不要であり、過去のものであると信じていた。彼によれば、海軍の主力となるものは沿岸防備のための多数の水雷艇と砲艦、それに外洋で通商破壊戦に従事する高速の装甲巡洋艦であるというのであった。オーブは海軍大臣になると、まず戦艦の建造を延期させ、巡洋艦と水雷艇の建造を優先させた。潜水艦の有効性を信じ、いちはやく研究開発に踏み切らせたのも彼のイニシアチブによるものであった。ちなみに、フランス海軍が水雷艇多数の建造計画を立てたのは1875年[明治8年]で、第一号水雷艇が進水したのは翌年である。』

(青木栄一『シーパワーの世界史②』協同社、昭和58年、p.237)

ベルタンは、オーブらのフランス水雷学派の思想に基づき、海防策のグランド・デザインを日本政府に提示し、海岸防御用の「主戦艦隊」は4千トン未満の海防艦一隻を旗艦とし、若干の水雷艇を付属させ、千トンクラスの艦船から成る艦隊を別編成にすることにすれば、限られた財政下で多数の造艦ができることを示しました。この結果、戦艦一隻分の予算で、海岸防御に必須の「主戦艦隊」編成に必要な軍艦を調達しました。

ベルタンの主張は、赤松主船局長の主張と同じで、両者とも水雷学派の理論を日本で実践しようとしていました。この戦艦一隻分の予算の用途が大きく変わった原因は、海軍内部にあるのではなく、魚雷の発明が戦艦の威力を低下させた事例に注目していた井上外務相が、ベルタンの権威を利用して内閣決定に介入したのではないかと考えられています。

海軍の中牟田倉之助、赤松則良、さらには政治家の井上馨までもが、日本海軍の防御的戦略傾向の強い、さらに少ない予算で実現できる水雷学派を支持する人物たちでした。榎本は海軍を追い出された後、表に出ず、彼らの背後にいて、海軍関係者や政治家に軍略及び政策で影響力をもっていたと考えるべきでしょう。

尚、ベルタンは1890年にフランスへ帰国しましたが、『1890年[明治23年]前後になると、極端な青年学派[水雷学派]的主張は弱まり、フランス海軍は再びバランスのとれた艦種構成をもつべきであるとする主張が強く』*なっていました。

(青木栄一『シーパワーの世界史②』p.239)

*日清戦争の諸海戦の結果、木造船に鋼鉄を巻き付けた軍艦は木材が延焼するため海防艦の攻撃は有効でしたが、鋼鉄だけで作られた軍艦の戦闘力を奪うことはできても、沈められないことが確認されたため、日清戦争以降は、日本政府は日露海戦を想定して、装甲艦との戦闘を目的にした海軍の装備へと方針が変わっていきました。(同上)

【中牟田海軍軍令部長の解任】・・・日清戦争開戦

その後、明治26年5月20日、中牟田は初代海軍軍令部長に就任します。朝鮮国で明治27年1月に始まった甲午農民戦争(東学の乱)をきっかけに日清の対立が高まり、陸軍は極秘裏に動員準備をすすめ、内閣に出兵を要請しました。内閣は清国が出兵した場合、陸軍を出動させる内閣決定をし、6月5日に大本営が設置されました。『すでに大鳥公使と袁世凱との間で6月15日に撤兵の協定案が一旦成立した。しかし大鳥は現地の文武日本官憲に突き上げられて、6月17日に強硬方針に転回した。』*¹

補足

・奇しくも同年3月28日、金玉均(1851‐1894、朝鮮国政府高官、開化派指導者、親日家)は、日本の逃亡先から上海へおびき出され、朝鮮政府の手先に暗殺された。

・1885年3月李鴻章は袁世凱を「駐箚朝鮮総理交渉通商事宣」という肩書で再び朝鮮国へ送り込み、ことごとく内政外交に干渉し、朝鮮国の支配強化を行った。

同年7月13日、陸奥宗光外相から榎本の同志、大鳥[圭介]公使に対して、日清の衝突を促すためにあらゆる手段をとれという電訓が届くと同時に、現地司令官には清国の軍隊の増派の動きがあれば主力で眼前の敵を討て、という指示を送りました。*²

同月23日の日本から清国へ求めた朝鮮国に関する回答期限を目前にした7月17日、中牟田海軍軍令部長は、山本権兵衛海軍省大臣官房主事(日清戦争中に海軍大臣副官)により免ぜられ、枢密顧問官を任命されました。後任は、明治24年の第二議会(国会)で民権派が建艦予算を拒否すると、国会で薩長閥のおかげで今の日本があると露骨な主張をした樺山資紀*³が就任しました。同月23日、日本軍は朝鮮王宮を占拠し、日本の連合艦隊は佐世保港に集結しました。佐世保港から偵察に出撃した遊撃隊は、25日、朝鮮半島西岸の豊島沖(ほうとうおき)で清国の北洋艦隊の一部と遭遇し、北洋艦隊から砲撃を受けました。*⁴ 砲撃に対し遊撃隊は応戦し、日清は開戦しました。

中村孝也『中牟田倉之助伝』では、中牟田は何故、この時期に軍令部長を免ぜられたのかについて、生涯語らなかったとしています。中牟田の生涯の間に、自身のこのときの判断を自己評価できなかったためでしょう。

補足

・7月17日

駐英公使兼駐独公使、青木周蔵は、英国との条約改正交渉で譲歩を重ね、民衆の怒りの矛先である領事裁判権を撤廃し、関税自主権の一部回復をまとまることに成功し、7月16日に日英通商航海条約が調印された。条約の発効は明治32年。陸奥宗光外相は、日清戦争で英国の援助を受けられると確信し、開戦を決意した。この条約締結は、日露戦争の前奏曲だった。『調印後、イギリスの外相は、この条約は日本にとって清の大軍を敗走させたよりもはるかに意味があると語ったという。日本はいよいよ開戦に踏み切る方向を明確にし、17日の大本営御前会議で清との開戦を決定した。そして、19日、日本の陸海軍は戦闘準備に入り、・・・』大日向純夫『「主権国家」成立の内と外』吉川弘文館、2016、pp.213-214.コトバンク「日英通商航海条約」(『日本学術振興会編『条約改正経過概要』(1950・日本国際連合協会)』)

・山本権兵衛の伝記

故伯爵山本海軍大将伝記編纂会『山本権兵衛伝上』山本淸、昭和13年発行、pp.369-372に中牟田軍令部長更迭の経緯が書かれている。「物足らぬ感」という言葉を使って更迭の動機とされているが、非戦派が醸す雰囲気を開戦派がかき消そうとしていたのだろう。

*¹坂野正高『近代中国政治外交史』東京大学出版会、1973、p.398

*²同上、p.399

*³樺山資紀(かばやますけのり、1837-1922) 薩摩藩士の三男、樺山家の養子になる。戊辰戦争時に陸軍、台湾出兵、西南戦争、警視総監歴任後、海軍に転ずる。明治24年12月の第二議会(国会)で、民党(藩閥政府に反対した政党の総称)から海軍拡張案である建艦予算を削減されて怒り、「蛮勇演説」(「日本今日の発展は薩長のおかげだ」)で国会を解散に追い込んでしまった。(コトバンクを参照)

*⁴渡辺惣樹『朝鮮開国と日清戦争』(草思社文庫2016、p.339)では、『どちらが先に仕掛けたかについては確定していない。』としている。

参考文献:

・大澤博明『近代日本の東アジア政策と軍事 内閣制と軍備路線の確立』熊本大学法学会叢書、2001

画像の出所:

アイキャッチ画像および図2は、googlemapsを引用した。

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする