スマホ時代におけるワークショップ「まわしよみ新聞」の意義とは?

いまやオールドメディアと呼ばれる新聞ですが、紙の新聞を活用したワークショップが、未来志向の創造的コミュニケーションに役立つということを実感しました。

◇楽しいグループワーク

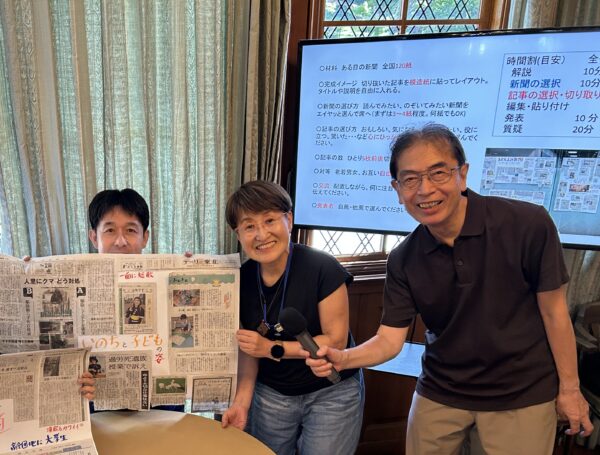

宮城県丸森町の熱中小学校丸森復興分校(以下熱中丸森)で、「まわしよみ新聞」(陸奥賢さん考案)という一種のワークショップのお世話をしました(2025年7月19日)。熱中小学校は「もういちど7歳の気持ちで世界を」というキャッチフレーズで、廃校になった小学校の校舎を活用するなどして、全国に16校ほど展開しており、熱中丸森もそのひとつです。私は、全国の熱中小学校で13回(11校)講義をしてきましたが、今回ははじめて通常の講義スタイルでなく、ワークショップのスタイルで実施しました。予想以上の盛り上がりとなり、とても楽しかったという感想をたくさんいただきました。まわしよみ新聞のやり方はいたってシンプルです。たくさんの新聞を用意して、気に入った記事をいくつか切り抜いて、標準4人一組のグループごとに分かれて模造紙に貼っていき、一種の壁新聞をつくるのです。各人は、エイヤっと好きなものを選んで、これはという記事を切り抜きます。何かテーマを設定するやり方もありますが、通常、おもしろい、大事なテーマなので人に教えたいなど、しばりなく自由に選んでもらっています。

新聞は、横浜にあるニュースパーク(日本新聞博物館)に依頼して、ある1日の全国の新聞120紙(日本新聞協会加盟紙)を送ってもらいました。テーブルの上に並べるとなかなか壮観で、それを見ただけで参加のみなさんから感嘆の声があがります。「知らない新聞がいろいろあるんだね」とか、「新聞によって厚さがずいぶん違うんだね」という声も聞かれました。

まわしよみ新聞は、大阪の陸奥賢さん(観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者)が2012年に始めたものです。その第1回は、私も縁のある應典院(大阪市下寺町)という寺のお堂で行われました。應典院は、当時40代だった住職の秋田光彦さんが1997年に「開かれたお寺」をめざして再建しました。新築の円形ホールのようなお堂は演劇を中心とする表現活動のために開放され、日本でいちばん若者が集まるお寺ということで、新聞やテレビでずいぶん話題になりました。当時私は應典院の応援団のメンバーでした。

熱中丸森でのまわしよみ新聞の時間ワクは90分。会場のスペースの関係で、テーブルではなく、1枚の丸い段ボールをグループの人たちの膝の上に乗せる方式としました。また、模造紙も半分に切って段ボールに載る大きさに合わせて、2ページ建ての新聞としました。

参加者からは、今まで見たこともない地方の新聞を見ること自体がわくわくするし、自分で記事を発見することが楽しいという感想を多数いただきました。また、日頃からつきあっている人が意外な記事に関心を持つのがわかって新鮮だったという感想をもらす人もいました。切り貼りが一段落したら、壁新聞としてのタイトルを決めてもらい、全員の前でどんな新聞ができたのか発表してもらいました。

◇まわしよみ新聞のワークショップとしての意義

まわしよみ新聞を自分でやってみたいと思ったきっかけは、ニュースパークで陸奥さんが毎年コーディネートしている「全国まわしよみ新聞サミット」というイベントに2回参加したことでした。全国の高校の先生や学校図書館の司書をはじめ一般個人まで、未経験者も含めて数十人が参加していました。

従来、まわしよみ新聞は、NIE(Newspaper In Education)に資するとの位置付けで主として評価されてきました。その意義はたいへん大きいのですが、私は、ビジネスをはじめとする創造的コミュニケーションが求められる多様な場面で、ワークショップとして広く行われる価値があると感じました。それは、陸奥さんが当初から意識してきたことでもあると思います。

創造的な(グループ)コミュニケーションの方法としてのワークショップは、主として演劇ワークショップのように身体表現を共同で生み出していくものと、まちづくりワークショップのように、新しいコンセプトなどのアイデアを言葉で紡ぎ出していくものの2種類があります。まわしよみ新聞は、後者に当たり、紙の新聞という媒介物を使って、参加者が相互編集的に新しいアウトプットを生成していくワークショップだと言えましょう。

こうして、まわしよみ新聞は、ワークショップという性格から来る意義と、まわしよみ新聞独自の意義があることになります。

ワークショップとしての意義としては、上ですでに述べた相互編集という言葉がまずキーになります。標準で4、5人のグループの各人が、自分の好みの記事を持ち寄るのですが、編集長という立場の人はいません。スポーツで言えば、野球のように監督という編集長が大部分を采配するのではなく、ラグビーやサッカーのように、大枠は監督が判断するものの瞬間瞬間はお互いが編集し合っていくという構図に近いと言えます。

そのプロセスは、“人の発見”という作用も生みます。記事をお互いに紹介し合うと、他人の視点に驚かされたり触発されたりします。それは、通りいっぺんの自己紹介とは異なる、その人の持ち味が出る自己紹介であるとも言えます。そうして、ワークショップ一般と同様、初対面同士であっても早いうちに打ち解けていきます。

※写真は、安部さん(左、熱中小学校丸森復興分校教頭、つぶら農場主)、佐藤さん(同校生徒、3月のNHKのどじまんでチャンピオン)と筆者

考えてみれば、家庭でとる新聞は、個人メディアというよりは、家族で共有するメディアであると言えます。現在の潮流は、スマホやパソコンという個人端末で個々にメディアを利用するのがあたりまえになっており、新聞もその潮流に飲まれて、家庭内共有メディアという価値をアピールしそこなっている印象があります。グループでさまざまな記事を共有し、共同の壁新聞をつくるというまわしよみ新聞は、新聞がつちかってきたそのような価値をつかのまではありますが、実現していると言えましょう。

まわしよみ新聞が通常のワークショップと異なるのはファシリテーター(会話の促進役)を置かないという点です。記事を模造紙のどこに貼るかは、グループの誰が決めるということもなく、記事を“まわしよみ”していきながら、お互いのそこはかとない了解で置いていきます。そのコミュニケーションの過程で、誰が代表者として発表するのに向いているかも、自然と浮かび上がってくるのもおもしろいところです。

以上のような相互編集ないし共同編集を通じて新たなアウトプットを作り出すという行為は、自己の認識を再構成していく学びの過程であり、まさに創造的コミュニケーションということができます。ワークショップの醍醐味です。

◇“箱庭”の紙面編集とスマホ時代のニュースの見方

紙の新聞を使ったまわしよみ新聞は、新聞というメディアを再認識する機会にもなります。参加者が改めて認識した特徴は「紙面文化」とでも言えるものでした。その日に載せる記事が編集者によって選択されて、見出しと共に大小つけられ、紙面に割り付けられます。新聞のデジタル版を含むネット上のニュースサイトを広い森だとすると、紙の新聞は箱庭のようなものです。箱庭のように範囲の決まった中に大小のメリハリをつけた記事を割り付けて編集したり(総合性)やページごとの“眺め”のよさを大事にしている(一覧性)のは紙の新聞の強みです。一見関係のない記事が、何のご縁か同じページに並んでいる“箱庭”を眺めることによって、読者はいま現在の社会の断面を感じ取れます。

まわしよみ新聞の参加者は、新聞記事の読み手という域を超えて、模造紙を前にした編集者として、限定的であったとしても、上記のような特性を持った新聞づくりを実践したと言えないでしょうか。この経験は、ネット上で発信されているさまざまなメディアやニュースを見るためのセンスを養う一端になったものと確信します。

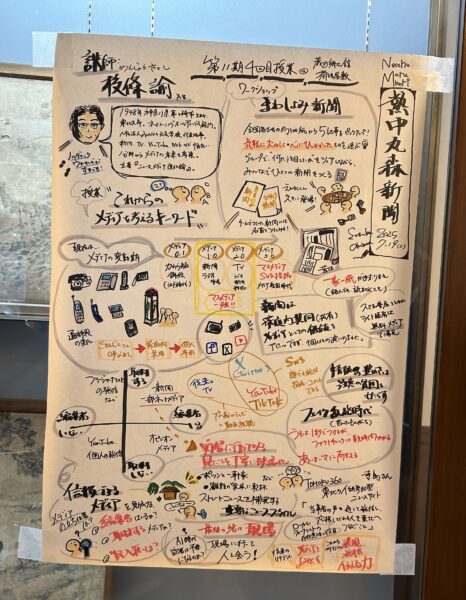

まわしよみ新聞のあとの講義の部では、2つの軸でメディアの立ち位置を見極めようという話をしました。すなわち、編集者がいるかどうかと取材活動をしているかどうかという2軸です。乱立するメディアと洪水のような情報の中でフェイクニュースを見分けることは至難のわざですが、信頼できるメディアを選ぶひとつの視点としてアピールしたものです。まわしよみ新聞の部では、どうして速報性もないニュースなのに1面トップなんだろうというような編集にかかわる話題は出ていましたが、時間的制約もあって、個々の記事の背景にある取材活動を思い浮かべてもらうところまではできませんでした。この点は、今後のまわしよみ新聞の実践にあたっての課題としたいと思います。

※上の写真は、講義の部をリアルタイムで沖澤鈴夏さんがまとめてくれたものです。

※参考:「まわしよみ新聞」(陸奥賢さん) http://www.mawashiyomishinbun.info/

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする