「駿河藍染」物語~民芸の一断章 ⑥完

第7章 布染めつ心染めつ

静岡県は1980年、県の「郷土工芸品」に「駿河和染」を指定した。国が1974年に伝統的工芸品産業振興法を制定し、伝統工芸の維持振興に力を入れるようになり、静岡県からは駿河竹千筋細工を「伝統工芸品」に指定した(1994年には駿河雛具と雛人形が加わる)流れを受けたものだ。国の指定は難しいとしても、伝統工芸的なものを県の「郷土工芸品」として振興しようというわけで、「駿河和染」を含め20品目を指定したのだ。(写真は、静岡県郷土工芸品振興会のHPで紹介されている「駿河和染」)

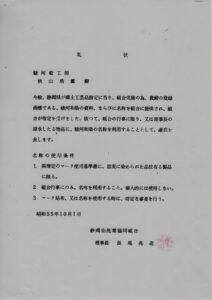

「駿河和染」の担い手になったのは静岡市染洗業協同組合で、「駿河藍染」物語④の朝日新聞の記事で紹介したように、「駿河染」を名乗っていた秋山浩薫(1920~1989)が全面的に協力した。浩薫は、自分が出願していた「駿河和染」を組合に提供するとともに、組合員を対象に講習会を開いたり、秋山工房の中を見学させたりした。(写真は、秋山の出願した「駿河和染」の商標を組合が利用することなどへの「礼状」=秋山家提供)

しかし、2年後の1982年、浩薫は組合に脱退届を出す。浩薫の言い分は、「駿河和染」を名乗るには、一定の水準に達していることが不可欠なのに、その水準を充たしていない組合員が勝手に駿河和染のラベルを貼っているのは、県が策定した「郷土工芸品」の趣旨に反している、というものだ。その背景には、組合が「駿河和染」の名称を使うにあたって、「特定の審査を行う」などの条件を浩薫に提示していたことがあるようだ。

浩薫の理屈はもっともだ。しかし、組合としては駿河和染が郷土工芸品の指定を受けたからには、組合員ならだれでも使いたくなるのは致し方のないことで、「特定の審査」によって組合員のなかで差をつけるのは難しいということだったのだろう。浩薫も、脱退などしなくても「本家駿河和染」とでも名乗り、駿河和染のなかで優劣を競うやり方もあったと思うのだが、浩薫の職人気質あるいは四本の言う「剛直な性格」がそれを許さなかったのだろう。

「駿河和染」は、県の「郷土工芸品」の指定を受けたものの、静岡の染物業界を救うことにはならなかったようで、当時、約40業者が加盟していた静岡市染洗業協同組合は静岡市染色業組合に代わり、現在、「駿河和染」に参加しているのは5業者に減っている。もちろん組合を脱退した秋山工房の名前はない。組合員が減ったのは、化学染料を主とした染色加工業が発達するなかで、手仕事を主とする紺屋(染物屋)の仕事が奪われていったからだ。

◆「捨て身」の心境

浩薫が「ビルマの空」の連載をミニコミ誌『蕞爾』(さいじ)で始めたのは1980年9月のことだ。芹沢美術館の建設が着工され、芹沢銈介顕彰会も目的を達して解散した時期だ。浩薫は1974年春から、自宅近くにある上足洗厄除地蔵尊・天昌寺の境内で、毎月の地蔵縁日にあわせて店を出して、板絵馬を描き、戦死者の供養をしてきた。『蕞爾』はその折に、手書きで書いた文章を刷って配っていたものだ。(写真は、静岡・天昌寺境内で絵馬を売る秋山浩薫。1987年4月撮影=秋山家提供)

いま、1980年代の浩薫の軌跡をたどると、染色の専門雑誌『染色α』1983年12月号で、浩薫は「駿河筒引き入門」と題して、11頁に渡って筒描き(筒引き)による染色の方法を説明している。防染糊の作り方などは、長年の経験で得たノウハウが込められているはずだが、浩薫は惜しげもなく公開している。出雲に筒描きの修行に出かけたときに、出雲の技法を聞き出すのに苦労したことが念頭にあったと思うが、次の世代に染色の技を伝えていくには、出し惜しみをするわけにはいかないと思ったのだろう。

その出雲での苦労話を「いずも紺屋訪問記」と題して静岡文化サークルの会報『風』1989年7月20日号に寄稿している。亡くなる直前、自分が得意とした筒描きにまつわる出雲の話を記録に残しておきたかったのだろう。

浩薫は、芹沢が1984年4月に亡くなってすぐの4月25日付け「志太ニュース」という地域紙に、「芹沢銈介先生を悼む」という追悼文を寄稿している。そこには、柳宗悦の「物偈」の「沙門法蔵、捨テ身ナル」という言葉を引きながら、次のように書いている。

「芹沢先生は今、自由な、無限の力を得て、天空から、花を撒き、美の種をまいて下さっている。人の目に映らぬだけである。『沙門法蔵、捨テ身ナル』との柳宗悦の『願』を捨て身でなし遂げられ、彼の世への旅立ちの場を、見事に陳列されて、壮厳された」

奉公先を飛び出して捨て身で芹沢に使え、「駿河染」の復興と継承に捨て身で取り組んだ浩薫の思いが込められているようで、いまにして思えば自分への手向けの言葉とも思える文章だ。

◆色は命

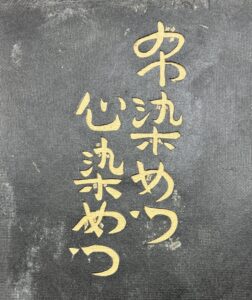

芹沢が「物偈」から選んで型染絵にした12葉のなかにあった「布染めつ、心染めつ」(柳の「物偈」では「色染メツ、心染メツ」について、柳は「染色は、色を染めるのだが、実はもっと心を染めているのである」として、染める人の心が染めた色に現れると解説している(『近代日本思想体系24 柳宗悦』所収の「心偈」)。芹沢から染めを学び、柳から民芸の心を学んだ浩薫も、この言葉を何度もかみしめながら、仕事をしてきたのだと思う。(写真左は、秋山家に残れた芹沢銈介の「物偈」の型紙。「布染めつ 心染めつ」の最初の「染」の文字の一部が脱落している=秋山家提供。右は『芹沢銈介全集』第2巻の「物偈」の掲載されている芹沢の作品)

浩薫は、布を染めながら、「心染めつ」と思うと同時に、「命染めつ」とも、心に念じていたのではないか、と私は思う。「色は命だ」と、生前の浩薫から私は何度も聞かされていたからだ。

浩薫は前掲の『ちくま』所収の「駿河藍染の事」のなかで、藍は虫や蛇の毒を消す効果があるとして、戦役で会ったビルマの男たちがサソリや蛇に咬まれたときのために藍の刺青を入れていた話や、静岡地元の足洗に女たちが藍染の手甲脚絆を放り込むと色がよみがえる井戸があった話などを紹介しながら、次のように語っている。

「古い時代からの色は、単なる色ではなく、厳しい自然の脅威から身を守るための大切なものでもあったのです」

いまや世界中のカジュアルな服装になっているジーンズも、染料に使われてきた植物由来の天然インディゴは、古くから毒消しの効能があるとされてきたことはよく知られている。浩薫は、藍が毒消しと言うだけではなく、紅花は女性の身体を整える作用があるから、お腰に染めたり、口紅に使ったりしてきた、と話していた。たしかに、草木染の原料となる草花にはそれぞれ薬効があり、色は命だという浩薫の思いがよく理解できた。

世の中は、化学染料で染めたファッションを当たり前にように受け入れ、今年の流行色は緑だ黒だと騒いでいる。しかし、人類が昔から色を使ってきたのは、そんな浮ついた流行ではなく、生命にかかわることだった。このことを私は浩薫から学んだ。

母のように慕った芹沢たよが1983年に亡くなり、師の芹沢銈介も1984年に亡くなった。その喪失感も癒えない1989年12月8日、秋山浩薫も亡くなった。マラリヤの後遺症に最後まで苦しんだすえの突発死だったという。駿河藍染の跡を継いだ長男の秋山淳介(72)は「私たち一家が2年間住んだ岩手県野田村から静岡に戻ってすぐのことで、安心したのでしょう」と語る。

69歳の死は早かった。亡くなった日が「ビルマの空」連載の完結した年の太平洋戦争開戦記念日だったことを思うと、ビルマ戦線に斃れた戦友たちに呼ばれたのか、という気もしてくる。「白骨街道」を生き延びた浩薫の戦後の生きざまもまた壮絶だった。浩薫にとって染色は、自らの人生を染め、自らの命を染めることだった。布染めつ心染めつ、布染めつ命染めつ。これが秋山浩薫の人生だった、と思う。(写真は、岩手県野田村に住んでいた秋山淳介一家を訪れた時に、孫と遊ぶ秋山浩薫夫妻。1989年8月撮影=秋山淳介氏提供)

余談になるが、淳介から前述した「布染つ」の型紙とは異なる「布染めつ」の型紙が新たに見つかった、と連絡があった。芹沢が「物偈」で採用したのは、文字が染められていて、型紙は文字部分を残す「陽刻」になっている。一方、新たに見つかった型紙は、文字が白抜きになっていて、型紙は文字部分を彫った「陰刻」になっている。

淳介によると、芹沢は最初に白抜きの陰刻の型紙を作り、それを別の型紙に重ねて墨で塗る(「合羽刷り」という手法)ことで文字を黒く刷った型紙を作り、さらに、その黒い文字を残した「陽刻」の型紙を作ったのだろうという。芹沢の「物偈」12葉をみると、陽刻と陰刻とがまじりあっている。芹沢の制作過程がわかる「発見」で、淳介は「先生はひとつの文字や言葉をいろいろと染めるのが好きで、陰と陽の使い分けは、先生の遊び心がよく表れている」と解説する。(写真は、新たに見つかった「布染めつ心染めつ」の陰刻版)

第8章 終章

駿河藍染を継いだ秋山淳介は、アジアの視点から染色をとらえ直すという模索を続けている。

アジアに興味を持ったのは、大塚テキスタイル専門学校の在学中の1972年、台北・香港・タイ・シンガポール・インドネシアを旅行したときだ。インドネシア・スラウェシ島(セレベス島)のトラジャ族の建物を見たとき、「出雲の宮居の造りと似ている」と思った。そこから、「日本の文化ルーツはアジアではないかと思い始めた」と淳介は語る。

その後、インド、パキスタン、アフガニスタン、ネパール、ブータン、中国、イランなどアジア各地や中東を何度も旅して、工芸品が作られる様子を観察し、工芸品を作る人々と接してきた。そこで「発見」したことを淳介は次のように語る。

「染めでも焼き物でも手仕事を見ると、子どもたちがいとも簡単に高度の技をこなしているのに驚き、あらためて美術品ではない日用品の価値を認識しました」

柳宗悦が言い続けた「雑器の美」を淳介はアジアで見出したことになる。(写真右は、インドネシア・バリ島で子どもたちに紙飛行機の折り方を教えた時のもの。右は、秋山淳介が中国・敦煌を音擦れたときのもの=いずれも秋山淳介氏提供)

1986年からは、アジアの工芸に対する知識を買われて、金子量重(1925~2017)が設立したアジア民族造形文化研究所の研究員となり、1987年からは、同研究所の研究員として岩手県野田村が金子の協力で1985年に創立したアジア民族造形館に、赴任し、染色を学ぼうとする人たちの指導にあたった。妻とふたりのこどもも同行した。(写真は、野田村のアジア民族造形館前で、金子量重館長=左から3番目=らと写る秋山淳介と母のきみ子=右端のふたり。秋山淳介氏提供)

淳介の韓国との交流は今も続いているが、そのきっかけは1985年ごろ、韓国から日本に留学していた丁基子(チョン・キジャ)が藍染に興味を持ち、秋山工房に住み込みで1か月ほど勉強したことだ。翌年帰国し、現在はファッションコーディネーターとして活躍する丁基子に誘われ、淳介が韓国を訪れたときに、ソウル郊外の観光地「民俗村」に行った。そこで、再現された古い農家の軒先に蓼藍(タデアイ)の束が干してあるのを見つけ、韓国にも藍染があったことを知り、韓国の藍染に興味を持ったという。

その後、1993年にはソウルで淳介の個展が開かれたこともあり、韓国との交流を深め、韓国の藍染も調べたという。その経緯は、染色の専門誌『染色α』1995年12月号に淳介が寄稿した「李朝時代の幻の藍染技法」に詳しい。そこには、韓国で友人になった漆芸作家の洪東和(ホン・ドンファ)の案内で、全羅南道の甫吉島(ポギルド)を訪ね、野生化した蓼藍を見つけ、この地域で藍染が広く行われていたことを確認した話などが書かれている。

野田村から静岡に戻った淳介は、それから30年余、浩薫が名付けた「駿河藍染」を名乗り、各地で展示会を開くなど、染色を続けてきた。その一方、本業の染色とは別に、副業が発明となり、オーディオシステム、無煙ストーブ、機織り機などを独自で開発し、販売している。(写真は、工房で藍ガメを整える秋山淳介氏=筆者写す)

2011年3月の東日本大震災で、野田村も大きな被害を受けたことから、淳介は、自分の作品とともに、アジアを何度も旅行するなかで集めた美術品や工芸品を野田村の民族造形館に寄贈し続けている。(写真は、岩手県野田村アジア造形館の秋山淳介の寄贈品を展示するコーナー=野田村のHP)

アジアの染物の中でも影響を受けたのは何かと問うと、インドネシアのバティックやインドのカラムカリだという。日本では、ジャワ更紗、インド更紗として知られているものだ。

「現地で実際にみると、それぞれの固有の文化が染められていることがわかります。と同時に、アジアに共通するものがあり、自分の作品のなかにも、そうしたアジアを染め込みたいと思っています」

親子2代にわたる「駿河藍染」は、藍がめで発酵した藍がぶくぶくと藍を建てているように、芹沢の民芸からアジアの民芸に静かに発酵しているようだ。

(完)

(文中敬称略。冒頭の画像は秋山淳介氏の型染絵)

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする