東京ステーションギャラリーでインド更紗を観る

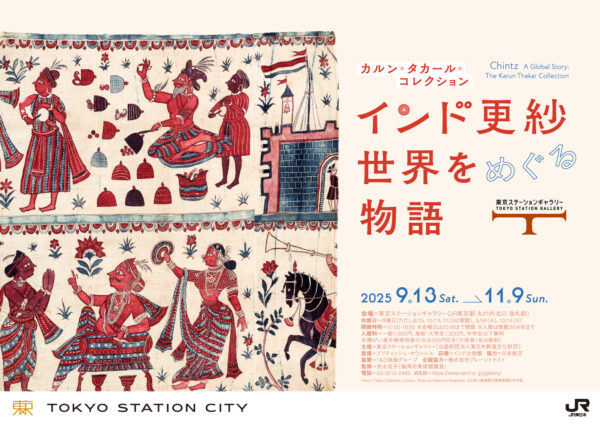

東京ステーションギャラリーで始まった「カルン・タカール・コレクション インド更紗 世界をめぐる物語」は、数千年の歴史を持つインド更紗が交易を通じて世界に広がり、とくに17世紀以降、オランダや英国の東インド会社を通じて欧州で人気を呼んだ商品になった歴史を展望することができます。そして、もちろん日本にも影響を与えています。会期は11月9日までです。

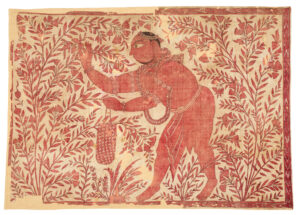

最初に目についたのは「花摘む人」=下の写真=です。17世紀ごろに、インドアカネのみで染められた儀礼用の布とあります。『図録』には、ヒンドゥー教の一派シヴァ派の信者が花のつぼみを摘んでいる姿を描いたものだと、書いてあります。(写真は、《白地人物草花文様更紗儀礼用布》17-18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley)

人物の周りの植物が模様化されていて、唐草模様のように、こうした模様がパターン化されていたことがうかがわれます。茜色の濃淡など、手練れの職人が染めたのでしょう。見飽きない作品です。

「チューリップと虫」=下の写真=は、18世紀初頭にオランダ向けに生産された染色布の一部で、日本で「発見」されたものだと解説されています。インド更紗の特徴は、交易先の好みにあわせた文様のものが多いことだそうで、チューリップはオランダの国花で、17世紀前半には有名なチューリップ・バブルを起こした国としても知られます。(写真は、《白地チューリップ虫文様更紗裂》1700-30年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley)

更紗の文様としても注文が多かったのでしょう。洗練された図柄とは思えませんでしたが、虫がチューリップの間を飛び回っているので、楽しいデザインだなと思いました。

戦国時代から安土桃山時代にかけての南蛮貿易、江戸時代からの長崎を通じてのオランダと貿易を通じて、インド更紗は日本に入ってきました。とても高価なぜいたく品で庶民には手の届かないものだったと思いますが、その柔らかな肌触りと鮮やかな染色は、ヨーロッパ人を魅了したのと同じように、日本人の心を掴んだことでしょう。

江戸時代に入り、日本でも西日本を中心に綿花の栽培が広がると、庶民にも手が届くようになりました。麻布に比べてやさしい感触で、藍染の綿布は、野良着や半纏などの仕事着として重宝され、あでやかな着物地は女性の着物地として人気を集め、さらに綿入れは防寒具の役割も果たしました。

綿が近世の庶民の生活に定着した様子は、柳田国男の『木綿以前の事』(1939年)に書かれています。女性の「撫で肩」や「柳腰」が見られるようになったのは綿が庶民の生活に入ってきたからだと、柳田は書いています。インド更紗のおかげかもしれないと思いました。

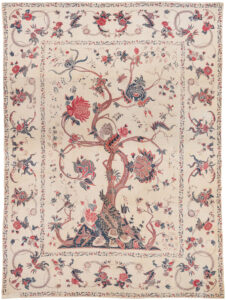

「生命讃歌の樹」=下の写真=は、297×223㎝の大きな綿布で、ヨーロッパ向けのベッドカバーや壁掛けとして作られたもので、この布はスリランカで発見されたと記されています。大きな花をつけるのびやかな樹木の姿は、たしかに生命讃歌というタイトルがぴったりだと思いました。(写真は、《白地立木形花樹文様更紗掛布(パランポア)》1740-50年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley)

この花柄を見ながら、英国のウィリアム・モリス(1834~1896)のデザインを思い浮かべたのですが、会場の最後には、モリスの内装用布も展示され、インド更紗の影響の伝播を確認できる仕掛けになっていました。

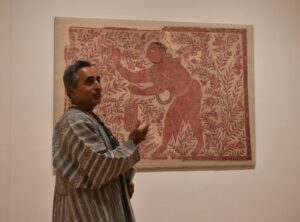

内覧会の会場で説明をしていたカルン・タカールさんを見つけて、日本の染織への影響を尋ねたら、こんな答えが返ってきました。(写真は、内覧会の会場でインド更紗について語るカルン・タカール氏=大坂惠撮影)

「日本の染色もインド更紗の大きな影響を受けています。友禅もそうですし、沖縄の紅型もそうです。沖縄の紅型の植物などの文様は、インド更紗の文様の影響でしょう」

たしかに、琉球王国は、中国や朝鮮、東南アジアの国々、そして日本との交易が盛んでした。琉球びんがた事業協同組合のHPの「琉球びんがたの歴史」を読むと、交易品のなかには、インド更紗、ジャワ更紗、中国の型紙による花布などがあり、これらが14世紀から15世紀にかけての琉球紅型の成立に影響したと、書かれています。(写真は、沖縄観光情報WEBサイト「おきなわ物語」に掲載された沖縄紅型。植物が模様化されている)

沖縄の紅型は、民芸運動を展開した柳宗悦(1889~1961)らに評価され、染色作家の芹沢銈介(1895~1984)らの作品に大きな影響を与えました。インド更紗➡琉球紅型➡「民芸」とたどるのも、日本の染色を見るうえで面白い視点だと思いました。

先日、民芸運動の話を伺おうと、民芸運動に参加していた染色作家の小島悳次郎(1912~1996)の次男で、染色作家の小島貞二さん(1949~ )のアトリエを訪ねたら、インドの染色に魅了された話をしていました。(写真は、インドの染色について語る小島貞二氏=東京福生市の自宅で、大坂惠撮影)

1972年に初めてインドを訪ねたとき、文様の豊富さとすぐれた染色技術に圧倒され、翌年、改めてインドを訪ね、画家や美術館館長の家に数か月間泊まり込んで、インドの染色を学んだそうです。

「染色のための化学知識の深さには驚きました。牛糞、水牛の乳などをいろいろなものを使うのですが、それがすべて化学的な合理性に合っているのです。化学式を知っているわけではなく、長い歴史のなかで、培われた知恵なのでしょう。すごい、の一言に尽きます」

小島さんのその後の染色作家としての活動も、インドの染色から大きな影響を受けたそうですから、インド更紗の影響は現代の日本にも続いていることになります。(写真は、2024年の国画会に出展した小島貞二氏の「煌めく大河」の絵はがき)

「インド版、聖母子像」=写真=は、18世紀、インドやスリランカのカトリック教会での祭壇断用の装飾に使われたものと考えられる染色布だそうです。モチーフは「ヨハネの黙示録」12章で、「太陽を着ている女」(マリア)がイエスを抱え、彼女の足元には月が、頭には12の星の冠があり、月は悪魔ともサタンとも呼ばれる原初の蛇を抑え込んでいる、というイメージが描かれています。(写真は、《白地聖母子文様儀礼用布》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley)

これも、交易先の好みに合わせるインド更紗の特徴が表れている布かもしれません。染色職人と交易先とを仲介したインドの商人たちの商魂のたくましさも感じさせます。インド更紗の世界的なコレクターであるカルン・タカールさんも商人の家庭で、戦乱や政争で幾度も苦難に遇いますが、ロンドンでビジネスを成功させました。タカールさんの収集がなければ、散逸してしまったかもしれないインド更紗の名品が残ったのも、インド更紗に宿った商魂のおかげかもしれません。いろいろと想像がふくらむ楽しい展覧会です。

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする