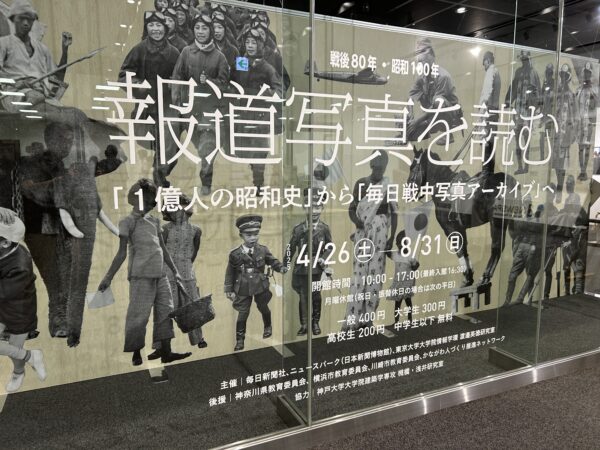

6万枚の写真をアーカイブ化--掲載「不許可」の写真を保有する唯一のライブラリー

https://newspark.jp/exhibition/ex000400.html

最初、ニュースパークが一新聞社と共催するということに少々不思議に思ったのですが、結局おおいに納得しました。

このほど、会場で行われたセミナーを受講しました。

終戦直後、多くの新聞社では戦中の写真を償却してしまったのに対して、多数残されているのが毎日新聞社と朝日新聞社(いずれも大阪本社)で、しかも、当局による検閲で不許可になった写真が保存されているのは毎日のみだそうです。

毎日新聞社では、2021年から約6万枚の写真のアーカイブ化に乗り出しました。同社の中島みゆきさんが中心になって各方面の協力者を組織してプロジェクト化しました。研究者として、主に渡邉英徳東大教授(情報デザイン)や貴志俊彦京大教授(現・ノートルダム清心女子大教授、アジア史など)が取り組まれました。毎日新聞社としては、「毎日戦中写真アーカイブ委員会」(委員長・末次省三取締役)という名称で産学連携プロジェクトとして位置付けています。

ネットに50回を越える連載「戦中写真を読む」があり、無料で読めます。

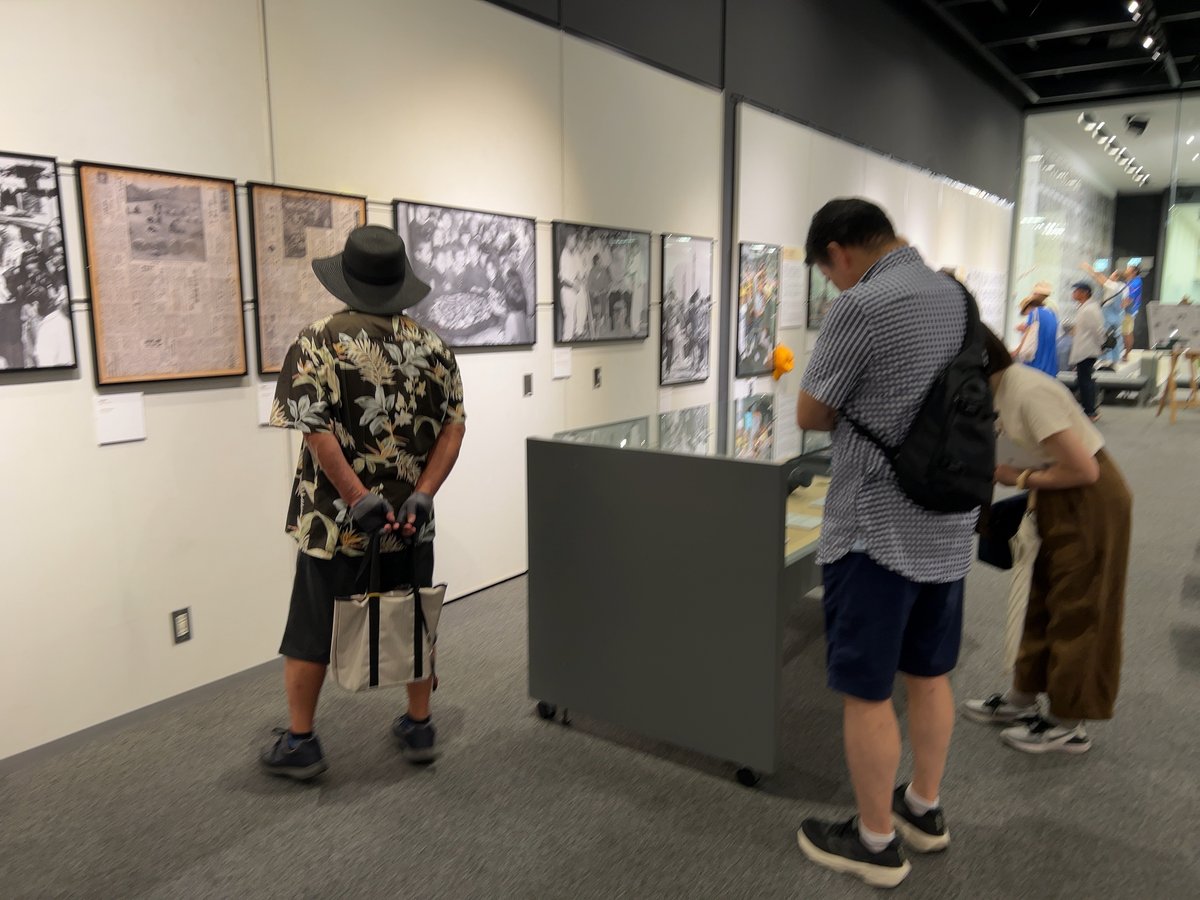

残っていたネガ1枚1枚を最新のデジカメで写し取っていったそうです。複写は、毎日新聞のカメラマン中村真一郎さんが気の遠くなる作業を担当。会場で苦労話を伺いました。D850という最新のデジカメを使用。これにより、ネガから自動的に白黒反転して取り込めるそうです。特にモノクロ写真は非常にきれいに複写できると中村さんは言っておられます。

プリントが貼り付けられ撮影メモが付記された台帳現物が、ネガとともに会場に展示されていました。ネガはサイズが一様でなく、また長年月のため波打っているのもあり、複写の手間は尋常ではありません。

会場で説明をされた貴志先生は、「写真を撮った人物が400点ほど写っていて驚いた」と言われました。そもそも保存されている写真のうち、実際に紙面に載ったのは一部なのですが、撮影者(戦場特派員)が写っている写真はまったく日の目を見ていません。

会場には、特派員だった故人の娘さんが参加していて、発言されました。戦後70年の頃は、まだ本人が多数存命だったのが、戦後80年の今日では、家族から話を聞いたりできるのがせいぜいだということです。

写真複写作業で応援した中村さんが「よくぞ先輩方、手を付けず何十年も放っておいたもんだ」と冗談交じりに言われるのを聞いて、今回のアーカイブ化の意義をあらためてかみしめました。新聞社の経営は厳しさを増していますが、公共的な資産としてぜひ維持していってほしいものです。

その際、貴志先生が言われるように、戦争を体験した生存者がいなくなる今後は、若い人と連携していったり、AIを活用して見てもらう工夫をするなどの新しい発想が求められていきそうです。

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする