世田谷文学館で「漫画家・森薫と入江亜季 展」を見る

世田谷文学館で、「漫画家・森薫と入江亜季展―ペン先が描く緻密なる世界―」を見てきました。大学時代、『少年マガジン』連載の「あしたのジョー」を読みふけっていた世代ですが、いつのまにか漫画は縁遠い存在になっていたようで、この漫画の企画展がとても新鮮に思えました。これを機に、現代の漫画を考えてみました。

文学館のロビーに入ると、海外で発行されているふたりの作品がずらりと並べられていました。英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポーランド語、フォンランド語、ベトナム語、韓国語…。村上春樹もびっくり、と思うのは、漫画に疎い私の感覚で、いまや日本の漫画は、世界中に愛読者のいる文化になっているのでしょう。入場する前からカルチャー・ショック、いやサブカルチャー・ショックでした。

森薫と入江亜季の名前は、国際的にも知られているのでしょうが、私にとっては、なじみのない名前なので、文学館の案内を読むと、次のように書かれていました。

森薫(もり・かおる):東京都生まれ。高校時代より同人活動を開始、2001年「エマ」にてデビュー。2005年、同作が文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。現在『青騎士』にて連載中の「乙嫁語り」で2012年、アングレーム国際漫画祭世代間賞を受賞。

入江亜季(いりえ・あき):香川県生まれ。高校時代より同人活動を開始、2004年読切作品「アルベルティーナ」でデビュー。2005年「群青学舎」発表。2008年、『Fellows!』にて「乱と灰色の世界」連載開始。2012年、同作が文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員推薦作品に選出。現在『青騎士』にて「北北西に曇と往け」を連載中。

ふたりとも21世紀にデビューした漫画家なのですね。若い、と思いましたが、21世紀も四半世紀になるのですから、漫画家とっては、若手どころか、中堅あるいはベテランの域に入っているのかもしれません。

◆絵の美しさに驚く

会場で、ふたりの作品を見て驚いたのは、絵が緻密なことです。漫画というよりは、壁に掛けて飾っておきたい絵画という印象を持ちました。むかし、『月刊漫画ガロ』で、白土三平(1932~2021)の「カムイ伝』(連載1964~1971)を読んだときに、残虐な場面を含め、そのリアリティに圧倒されました。今回は緻密な美しさに圧倒され、漫画の進化を感じました。(下の絵は、森薫 本展描き下ろし©Kaoru Moriと入江亜季 本展描き下ろし ©Aki Irie)

森薫の『エマ』は、ビクトリア朝時代のロンドンで働くメイドのエマと、貿易商の御曹司ウィリアムとの身分を超えた恋物語です。文学館の会場に大きく描かれたエマの服装を見たとたん、秋葉原のメイド喫茶を思い浮かべました。この漫画がメイド喫茶の原点かと思ったのですが、「エマ」がコミック誌『コミックビーム』で連載されるようになったのは2002年からで、秋葉原にメイド喫茶が開店したのは2001年だそうですから、漫画よりも喫茶が先でした。(下の絵は、森薫『エマ』7巻扉絵/ⒸKaoru Mori ⒸKADOKAWA CORPORATION)

それにメイド喫茶のコスチュームは、足が見えるフレンチスタイルで、ロングスカートのエマさんは、秋葉原では雇ってもらえないでしょう。秋葉原のメイドのイメージは、ご主人様やお嬢様の言うことは何でも聞いてくれる依存型の女性ですが、『エマ』を読むと、エマは自分で運命を切り拓いていく自立型の女性のように思えました。

◆『エマ』と水晶宮

『エマ』第1巻を手に入れて読んでみると、その書き出しに、ぐっときました。

「19世紀末 英国 ロンドン 産業革命による変化と革新の時代― 古い生活習慣と階級社会もまだまだ根強く 依然として道には馬車が行き交っていた時代―」

こういう時代背景を押さえたうえでの物語ですから、秋葉原の「萌え」の物語とは違いますよ、という物語冒頭の戦闘宣言のように思えました。

エマの働く屋敷でエマに出会ったウィリアムは、忘れ物を口実にエマを誘い出し、公園を散歩します。そこで、ウィリアムは、その公園を次のように説明します。

「社交期(シーズン)でなければ いまみたいに のんびりした いい公園だし シドナムのクリスタル・パレスも万博のときにはここに建っていたそうで…」

クリスタル・パレス(水晶宮)は、1851年に世界で最初の万国博覧会となるロンドン万博の会場として、ハイドパークに建てられた鉄骨、ガラス張りの巨大な建物です。万博終了後に解体され、1854年にはシデナムで再建されます。

ということで、エマとウィリアムの最初のデートは、ハイドパークだったということがわかります。ふたりの最初の話題が水晶宮なのも意味ありげです。と思って、第2巻をめくると、ふたりの2回目のデートは、シデナムに移された水晶宮でした。ハイドパークの散歩は、水晶宮に導く布石だったのですね。

作者が水晶宮にこだわったのは、「産業革命による変化と革新」の時代を象徴する建築物が水晶宮だったからでしょう。太陽の光を浴びて水晶のように輝くさまは、文明の輝きとなって、明るい未来社会を訪れる人々に感じさせました。今に続く万博の概念そのものです。

しかし、その一方で、水晶宮に人類の危うさを感じた人もいます。フョードル・ドストエフスキー(1821~1881)です。1862年に西欧諸国を旅したドストエフスキーは、ロンドンでこの水晶宮を見た印象を次のように書いています。

「この巨大な宮殿の中でひしめき合う人々を見て、諸君は、ここで何かが最終的に成就されたのだ、何かが成就され、終了したのだと感じるだろう。これは何やら聖書めいた光景である。何やらバビロンのようでもあり、目のあたりに成就されていく黙示録の預言のようでもある」(ドストエフスキー『冬に記す夏の印象』)

新約聖書の黙示録は、神の怒りに触れた腐敗したバビロンが倒れる様子を描いています。バビロンはローマ帝国の黙示ですが、近代文明の象徴である水晶宮にバビロンの腐臭を嗅ぎ取ったドストエフスキーなら、現代の万博には「終末」を読み取るかもしれません。

ともあれ、エマとウィリアムは、この水晶宮で、夜を過ごします。光輝く水晶宮で太陽光を浴びるのではなく、真っ暗な水晶宮で満月の光を見るというのは、上流階級の光に照らされるウィリアムの自己否定の黙示であるのかもしれません。

◆『乙嫁語り』の普遍性

会場の森薫のコーナーで、『エマ』に続くのは『乙嫁語り』です。これは、19世紀後半の中央アジアが舞台で、定住する一族の少年カルルクに嫁いできた遊牧する一族の娘アミルの物語です。この地方の衣装をまとったアミルの絵は、私たちを中央アジアへいざないます。『乙嫁語り』の第1巻を読むと、アミルは、馬に乗りながら弓でウサギを射止めるスーパーウーマンである一方、カルルクの家では、家族に尽くす良き嫁です。(下の絵は、森薫『乙嫁語り』第1話「乙嫁と花聟」/ⒸKaoru Mori ⒸKADOKAWA CORPORATION)

中央アジアの社会は、家父長制が基本ですから、嫁は父系集団の家同士をつなぐ道具の役割をしています。この物語の読者層の多くは若い女性でしょうから、夫とともに「家」も大事にするアミルにどこまで共感しているのでしょうか。ウィキペディアをみると、英語、仏語、独語、イタリア語、ポーランド語、中国語、韓国語、インドネシア語、タイ語などに翻訳されているようです。個人を重視する欧州の読者、「家」に苦労するアジアの読者、そして、翻訳はないようですが、中央アジアの国々の読者はどう思うのか、アミルのアミルへの共感度の濃淡を示す世界地図を見たくなりました。アミルの特殊性と普遍性をどう考えるのか、ですね。

この漫画の舞台は、「19世紀中央アジア カスピ海周辺の地方都市」(第1巻の書き出し)とあります。この時代の中央アジアは、南に勢力圏を広げようとするロシアと、インドなどの権益を守りたい英国との「グレートゲーム」が展開されていました。20世紀の初頭に起きた日露戦争(1904~1905)も、その直前に結ばれた日英同盟を考えれば、ロシアの東アジアでの南下を防ぐグレートゲームの一環とみることもできます。

ロシアの中央アジアへの進出をめぐる話は、物語の後半で展開されるようですが、そうした時代考証と同時に、中央アジアの衣食住などについての風俗考証もしっかりとできているようで、物語とは別に中央アジアの生活百科事典を読んでいるような気持になります。私は20年前にウズベキスタンなどを回ったことがあり、中央アジアの澄んだ空気、市場に並べられた果実類の豊富さ、サマルカンド・レギスタン広場に面した建築物の緻密なタイル模様などを思い出しました。

◆ファッショナブルな入江亜季

入江亜季のコーナーは、ファッション誌から抜け出してきた美形の男女が飾られています。となると、描かれている物語は大都会の男女の恋愛がテーマかなと思ったのですが、現在連載中の『北北西に曇と往け』の舞台は、アイスランドでした。主人公の御山慧は、アイスランドで祖父と暮らす超イケメンの探偵で、第1巻を読むと、慧の叔父夫妻が亡くなったことと弟が関係しているようで、日本の刑事がアイスランドまで追いかけてくるなど、壮大なサスペンスドラマが展開されているようです。(下の絵は、入江亜季『北北西に曇と往け』4巻表紙絵/ⒸAki Irie ⒸKADOKAWA CORPORATION)

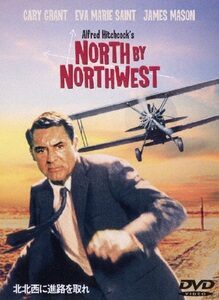

題名の『北北西に曇と往け』を見たときに、ヒチコック監督の映画『北北西に進路を取れ』(1959年)を思い浮かべましたが、物語はサスペンスですから、漫画の題名は、やはり映画から取ったものなのでしょう。入江亜季の英語版の題名は『Go with the clouds, North by Northwest』ですが、北北西の英語は本来、north north-westで、north by northwestはヒチコックが映画のタイトルで使った造語だそうですから、漫画の英語名も映画を意識したのでしょう。(下の写真は、『北北西に進路を取れ』のDVDの表紙)

『北北西に曇と往け』を見ていて、面白いなと思ったのは、主人公が操る車、スズキ・ジムニーの絵からオーラが出ていることです。私の偏見かもしれませんが、かっこいいと思う車を描くのは男性だという思い込みがあったのですが、そうではないことを発見しました。私たちの世代の男の子にとって車はあこがれの存在で、学校で使うノートの端に描く落書きはたいてい車、それもスポーツカーでした。女の子の落書きはお姫さまのはずですが、入江亜季の落書きはポルシェだった?と思ってしまいました。

◆ジムニーをめぐる故事

『北北西に曇と往け』第1回の冒頭のシーンは、草原でジムニーを横転させ、困惑する主人公です。「俺の運転がまずいのは今さらだろ」という独白で、ドライブテクニックが下手なヒーローは珍しいと思うと同時に、「ジムニーは横転しやすい」という「故事」を思い出しました。(下の絵は、入江亜季『北北西に曇と往け』第1話「荒原の雲はすぐ過ぎる」/ⒸAki Irie ⒸKADOKAWA CORPORATION)

1980年代の後半、私は米ワシントン駐在の記者として、毎日のように米国と日本との「貿易摩擦」についての記事を書いていました。その中心は自動車で、品質と価格で米国車を凌駕した日本車は米国市場を席捲し、自由貿易を掲げる米国は日本に輸出の「自主規制」を期待するしかない状況になっていました。そんななかで、米国の月刊誌『コンシューマーレポート』がスズキ・ジムニーは横転しやすい、という記事を掲載したことから米メディアも取り上げ、集団訴訟に発展したのです。

この「事件」に関する私の記憶はここまでなのですが、ウィキペディアを読むと、その後、裁判はスズキが勝訴する一方、ジムニーは横転しやすいというイメージを払拭するため、車の横幅を広げるなど重心を低くする改良をしたようです。

今にして思えば、日本車の粗さがしをしていた米メディアにとって、ジムニーは格好の材料になったのでしょう。日本車の優位性が際立っていたからこその「事件」だったかもしれません。1980年代は、自動車を中心に日本のマニュファクチャリング(製造業)が世界を制した時代で、それに慢心した日本は、1990年代から本格化するIT(情報技術)の時代に乗り遅れ、それが今に続く経済停滞の原因のひとつになりました。

いま、世界に誇れるものは、漫画やアニメなどのカルチャーで、もはやサブカルチャーなどと卑下する必要はなくなりました。つげ義春の『ねじ式』(『月刊漫画ガロ』1968年6月増刊号所収)を「反文学」として読んだのは、三島由紀夫や大江健三郎などの「文学」が本流としての確固たる地位を占めていたからですが、いまや漫画やアニメは「文化」のメインストリームに入っています。

本が読まれない時代となり、出版物の売り上げは下降し、多くの出版社が経営に苦しんでいます。しかし、KADOKAWA、講談社、小学館など、コミックを映像、ゲームなどを手がける出版社は売り上げを伸ばしています。なかでも、コミックは、スマホでの「縦読み」と相性が良かったためか、電子出版が急速に伸びています。

日本の漫画が世界の文化としてメインストリームを往く時代の一端を文学館で垣間見ました。この企画展は来年2月24日まで開かれています。

(冒頭の絵は、世田谷文学館の企画展「漫画家・森薫と入江亜季 展」のメインビジュアル)

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする