新聞に“逆襲”のチャンスはあるのか ニュース無料時代の戦略 連載3(完)

はじめに:論座(朝日新聞デジタル)2020年07月09日に掲載された論考「新聞に“逆襲”のチャンスはあるのか ニュース無料時代に有料デジタル版を成り立たせる戦略」の転載第3回です。(転載は許諾されています。) なお、執筆当時に筆者が主として見ていた新聞デジタル版は朝日新聞デジタル、毎日新聞デジタル、日経電子版です。ただし、この記事は朝日新聞デジタルの中の論座というページに掲載されるということを念頭に、事例は朝日のものを優先しました。

では、そのような資源を活かして、読者を対象にどのような価値を提供するかについて、以下に付言する。

「情報を減らしたい」。世のニーズにサポートを

今、人々は過剰とも言える膨大な情報に取り巻かれている。YouTubeやインスタグラムやネットフリックスにも時間を取られるし、ニュースに限っても、テレビもあれば、スマホのニュースアプリのほか、ABEMAのようなネットテレビのサイトもある。

必要なのは、むしろ「情報を減らす」ことである。

スマホの画面上を浮かんでは消えていく大量の断片的なニュースのシャワーを浴びていても、往々にして何が筋なのかわからない。社会に関心を持つ人々にとっては、むしろ情報を減らしたいというニーズがある。それに対して、何が重要なニュースなのかのメリハリをはっきりさせて、一定の視点で問題を整理し、「見取り図」として示してくれれば、単なる情報ないしコンテンツではない価値を持ってくる。

新聞の勝負は、紙面であれ、自社サイトであれ、バラバラと脈略なくニュースを速報することではなく、かといって、明治の大新聞(おおしんぶん)のように大上段に論説を振りかざすのでもない。明確な問題意識を持って現場志向の取材(深掘り)をし、さらにそれを受けて整理すること(見取り図を示すこと)ではなかろうか。

記事の「プレイリスト」をテーマごとに

現在のメールニュース(メルマガ)は、速報重視だが、編集者や外部人材によるテーマ本位の“プレイリスト”を随時出したらどうだろう。

プレイリストという言葉は、主として音楽ストリーミングサービスの中で、「雨の日に聞きたいジャズ」とか「仕事がはかどるクラシック」といったテーマを設定して選んでいる楽曲集のことである。

そうした複数のキュレーターが、それぞれのテーマに即して、最新ニュースに限らず、新聞社の保有する過去の記事の資産からも選んで、できれば解説をつけて読者にお勧めするのである。論座も選ぶ対象に入れたい。アクセスランキングよりもプレイリストの方が価値があるのではないか。

記者はタレント、新聞社はプロダクション

朝日新聞も近年、個人署名入りの記事を増やしており、特定の記者の名前が記憶に残ることがある。最近の例で言えば、NEWS+α面の「現場へ!」のシリーズは、私が注目しているひとつだ。毎週違うテーマで5回連載。印象強く残っているのは、5月に載った中島隆編集委員による「『やまと診療所』の物語」である。「家、ついて行って……」ならぬ「在宅医療に、ついて行ってイイですか?」である。

本当は、コロナ禍のもと、アメリカのラストベルト地帯の人々はどうしているのか、トランプ大統領への見方を変えたのかなど、この問題への長期にわたる報道でボーン・上田記念国際記者賞を取った金成隆一氏のずっしりしたルポを読みたかったが、残念ながら目にすることはできなかった。やはり現場取材は自粛せざるを得なかったのだろうか。

海外各地の特派員による「特派員の声 コロナ危機の世界から」(全12回)も興味深かったが、いかんせん短い。ウェブの特性を生かして、もっと自由に長いルポなどを書いてもらったらどうだろうか。

先日、朝日IDをもつ人を対象に、海外特派員らによる「記者サロン」(「コロナ後の世界 米中はいま」6月21日)というオンラインイベントが開催されたが、このような取り組みはもっとあっていいのではないか(毎日新聞は同様のイベントを有料で始めた)。

記者個人が、タレント(才ある人)として前面に出て活躍し、組織がそれを支えるという一種の「タレントプロダクション」という路線を明確にしていくことがひとつの道だと思う。そして、記者それぞれに応援者ないしファンがつながっているという関係づくりの発想が求められる。このプロダクションが、ニュースというウイルスを載せる新しい宿主である。

「ファンクラブ」化が有料デジタルへの活路

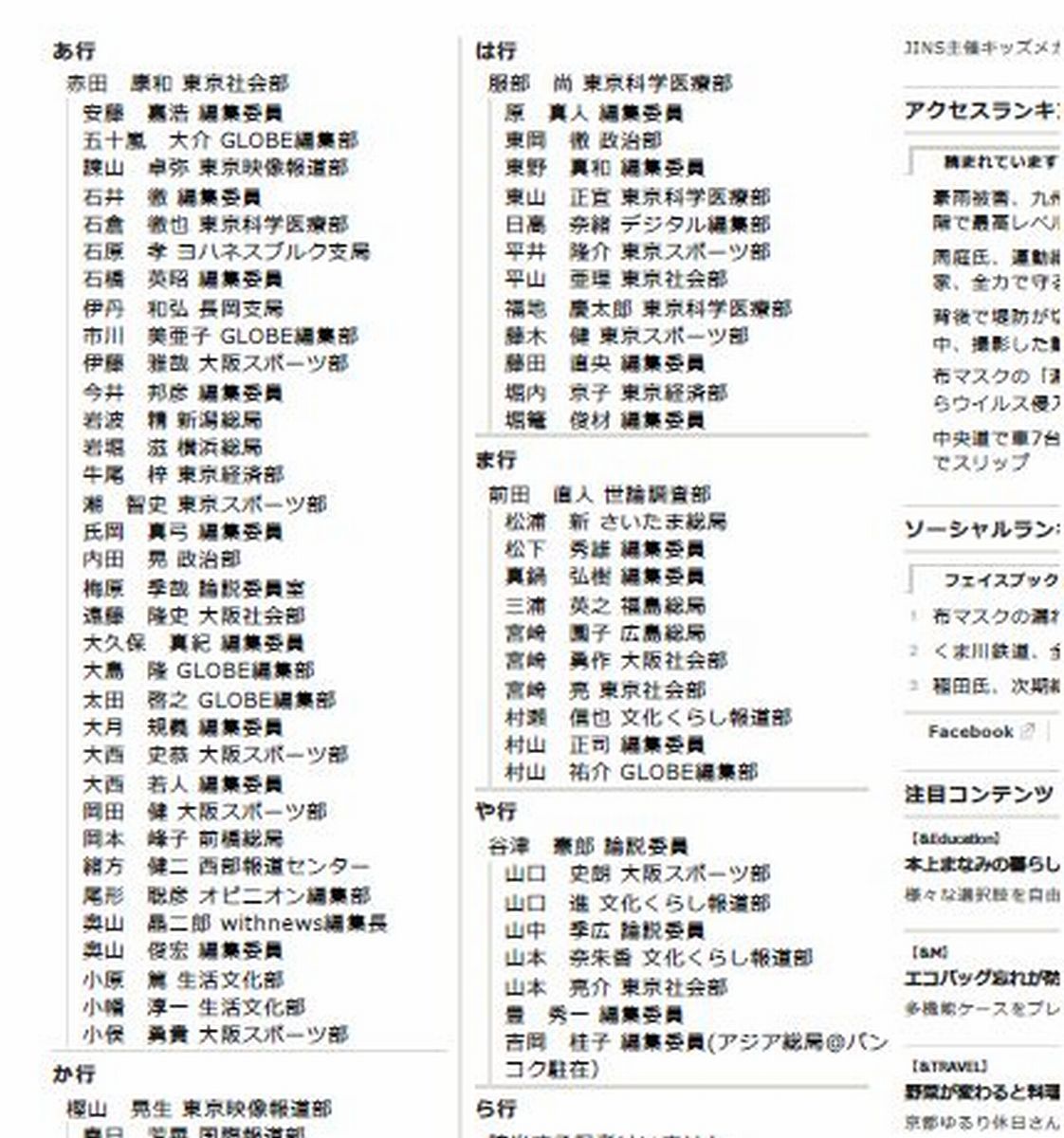

朝日は、早くから記者がツイッターで発信するのを公認して、記者のアカウント一覧という情報も載せるなど、記者個人を前面に出す姿勢を持ってきた。

今後、たとえば個人別の“ファンページ”のような拠点を設けて、個々のページの運用は記者個人にまかせてしまうという考え方はどうだろうか。そこに過去の記事のリンクや、参加予定のオンラインサロンの案内を載せるなどする。支局の若い記者のページなども期待したい。

先日の「記者サロン」のような取り組みはおおいに評価できるが、言ってみればテレビ番組のようなものである。それが、日頃の記者と個人のつながりの上に行われれば、関係性マーケティングとして体系化されよう。読者は、月極め購読料というより、「ファンクラブないし応援クラブ」の会員として会費を払う。つまり、モノの売り買いという即物的な関係ではなく、記者やその所属組織との関係をあたため、応援を継続していくという証しのようなものである。

ニューヨーク・タイムズは、この4月末に有料デジタル版の契約数がおよそ400万に達しているという(クロスワードパズルやクッキングのみの読者を除く)。経済紙でなくても、有料デジタルが成り立つことを、20年以上の苦闘の末、示した。

<ニューヨーク・タイムズの本社ビル>

<ニューヨーク・タイムズの本社ビル>同紙(紙ではないが)は、記者の署名を記事の最初に掲げて、長い深掘り記事をのびのびと書かせている。そういうタレントを抱えるタレントプロダクションとして、応援者・ファン心情を醸成する価値を読者に実感させている。

新聞の“逆襲”のチャンスはじゅうぶんある。

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする