メディアの変化を体感してきた「開かれたお寺」の27年――大阪・應典院が歩んだ場づくりの軌跡

鈴木大拙の著作や関連文献を保存している松ヶ岡文庫(鎌倉市)では毎年、市民向けの仏教講座が開かれている。筆者は今年のテーマのひとつ「メディア大変化の時代と仏教」という講義を受け持った。

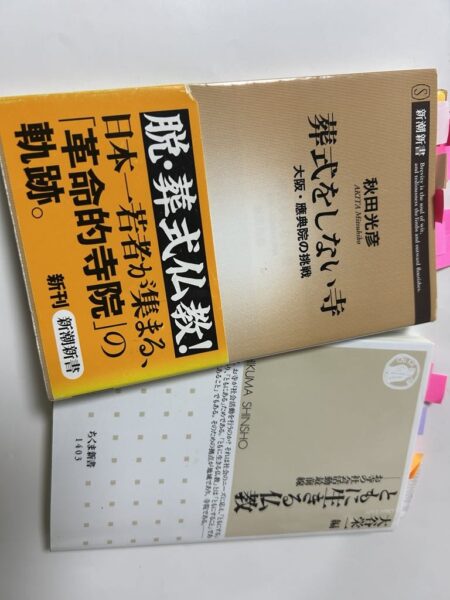

講座では、YouTubeで講話を発信している住職など、さまざまなケースを取り上げた。調べるにつれ、「葬式仏教」という言葉を忘れそうになるほど、新しい取り組みをしている寺がたくさんあることが新鮮な驚きだった。その中で、メディアとの関係の持ち方について最も興味深く、かつ共感を覚えたのは大阪の應典院である。そこで、應典院の実践を代表的事例として紹介した。そのため住職の秋田光彦さんには現地でインタビューも行った。

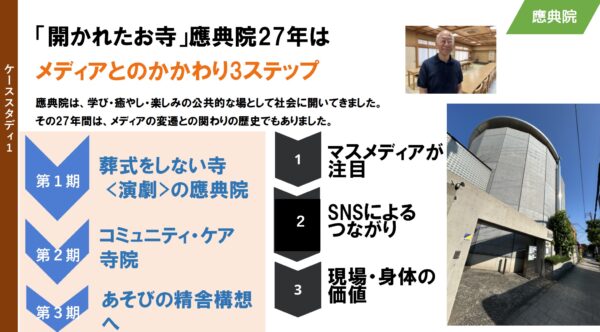

應典院の27年の歩みを振り返ると、それはメディアの変遷そのものを映している。最初はマスメディアに取り上げられる“話題の寺”として、次にSNSを通じて人とつながる“共創の寺”として、そして今は、お寺そのものがメディアないしプラットフォームとして機能する段階にある。

劇場のような本堂から始まった挑戦

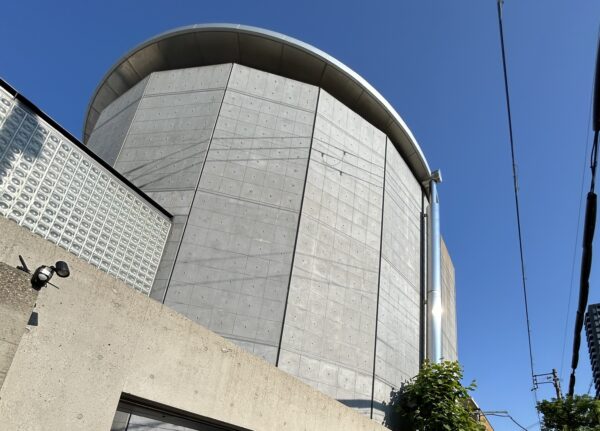

さて、應典院は、1997年に秋田さんが再建した寺だ。秋田さんは元ぴあ社員で、のちに映画プロデューサーとしても活躍していた。父の寺(浄土宗大蓮寺)を継ぐため大阪に戻り、荒れ寺となっていた塔頭(たっちゅう)の應典院を思い切って建て替えた。外観はコンクリート打ちっぱなし、鉄骨二階建て。本堂は円形の劇場ホールで、中央には阿弥陀如来像が安置されている。

誕生当初、應典院は「学び=教育」「癒やし=福祉」「楽しみ=芸術文化」を柱に掲げ、宗教と芸術を結ぶ新しい公共空間を目指した。「N P O應典院寺町倶楽部」が主催して演劇公演やアート展を定期的に開催、ワークショップやトークイベントも実施したことで若者たちが集う場所となった。新聞やテレビがこぞって取り上げ、「日本でいちばん若者が集まるお寺」と呼ばれた。マスメディアの注目を浴び、秋田さん自身も“時の人”となったのである。

だが、華やかな報道の陰で、秋田さんの胸中には違和感も芽生えていた。

「私が目指したのは、市民が自ら表現する場。巨大なメディアにぶら下がるだけでは、本当の公共性は生まれない」

マスメディアからSNSの時代へ

その転機となったのが2011年の東日本大震災だった。SNSの普及拡大によって、情報発信や行動の仕方が一変する。應典院でも、マスメディア中心から、人々が自らつながり、語り合う場づくりへと軸足が移った。ネット利用という面では、早くからウエブサイトを言論空間として、またデータベースとして蓄積してきたが、Twitter(現X)を中心とするSNSによりコミュニケーションのあり方が大きく変わった。小さな集まりやワークショップを積み重ね、少人数の関係性から社会を編み直す試みが始まった。

“オンライン”から卒業しよう

20年近く続いた演劇活動を終え、秋田さんが次に注目したのは「死」と「ケア」である。多死社会を見据えた終活や地域医療との連携、「まちの保健室」「看仏連携」といった新しい試みが生まれた。應典院はいつしか“文化の寺”から“ケアの寺”へと変化し、中高年世代が安心して集える場へと成長していった。

コロナ禍の二年間、秋田さんはYouTubeでの配信にも挑戦した。しかし、すぐに方向転換する。

「人が出会い、声が空気に響く。そうした身体的な経験があってこそ、社会は成り立つ」

そう信じる秋田さんは、ハイブリッド配信をやめ、すべての行事を対面のみとした。SNSはあくまでも“場を整えるための道具”にすぎない。講座や座談会を再開した際、秋田さんはブログにこう記した。

「久しぶりに声が響き、気づきが腹に落ちる感覚を味わった。そろそろオンラインから卒業しよう。本当の場の再生に向けて歩き出そう。」

あそびの精舎構想――多世代が交わる場へ

應典院は再建から四半世紀を超え、現在は第3期へと歩みを進めている。新たなキーワードは「あそびの精舎構想」。演劇やケアの実践を踏まえ、世代を超えて交流できる「地域の縁側」を目指す。「あそび」とは娯楽の意ではなく、仏教の「遊戯(ゆげ)」、すなわち何ものにも縛られず自由に関わる精神を指す。

境内には幼稚園や学童スクールも併設され、若い親子や地域住民が自然に集うようになった。お寺は今、若者と中高年、子ども世代までもを包み込む、まさに多世代の交流拠点となっている。

メディアとしてのお寺を再創造していく

秋田さんは語る。

「應典院という場そのものが、ひとつの作品なんです。イベントの単発ではなく、場の積み重ねが地域を変え、人を変えていく。その力を信じています。」

應典院の27年は、変化し続ける時代の中で「人が出会う意味」を問い直してきた歴史でもある。つまり、従来からの表現活動の場というのは、表現の発信者と受信者を媒介するという意味でメディアであり、これからの地域の縁側というのは、人やコンテンツが集まりかつ出会う“あそび”のメディアである。後者はプラットフォームとも言える。

こうして、第3段階はメディアとしての應典院ないしお寺というものを「作品」として作り上げていこうとしているように見える。メディアプロデューサーとしての秋田さんは、若い人たちに託せる分は託しながら、これからも挑戦を続けていく姿勢を見せている。

(注1)秋田さんへのインタビューは2025年6月30日実施

(注2) 文中の秋田さんの写真は應典院サイトから、その他は筆者撮影

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする