新聞に“逆襲”のチャンスはあるのか ニュース無料時代の戦略 連載2

はじめに:論座(朝日新聞デジタル)2020年07月09日に掲載された論考「新聞に“逆襲”のチャンスはあるのか ニュース無料時代に有料デジタル版を成り立たせる戦略」の転載第2回です。(転載は許諾されています。)

デジタル化で新聞は分解。ニュースをネットメディアにバラ売り

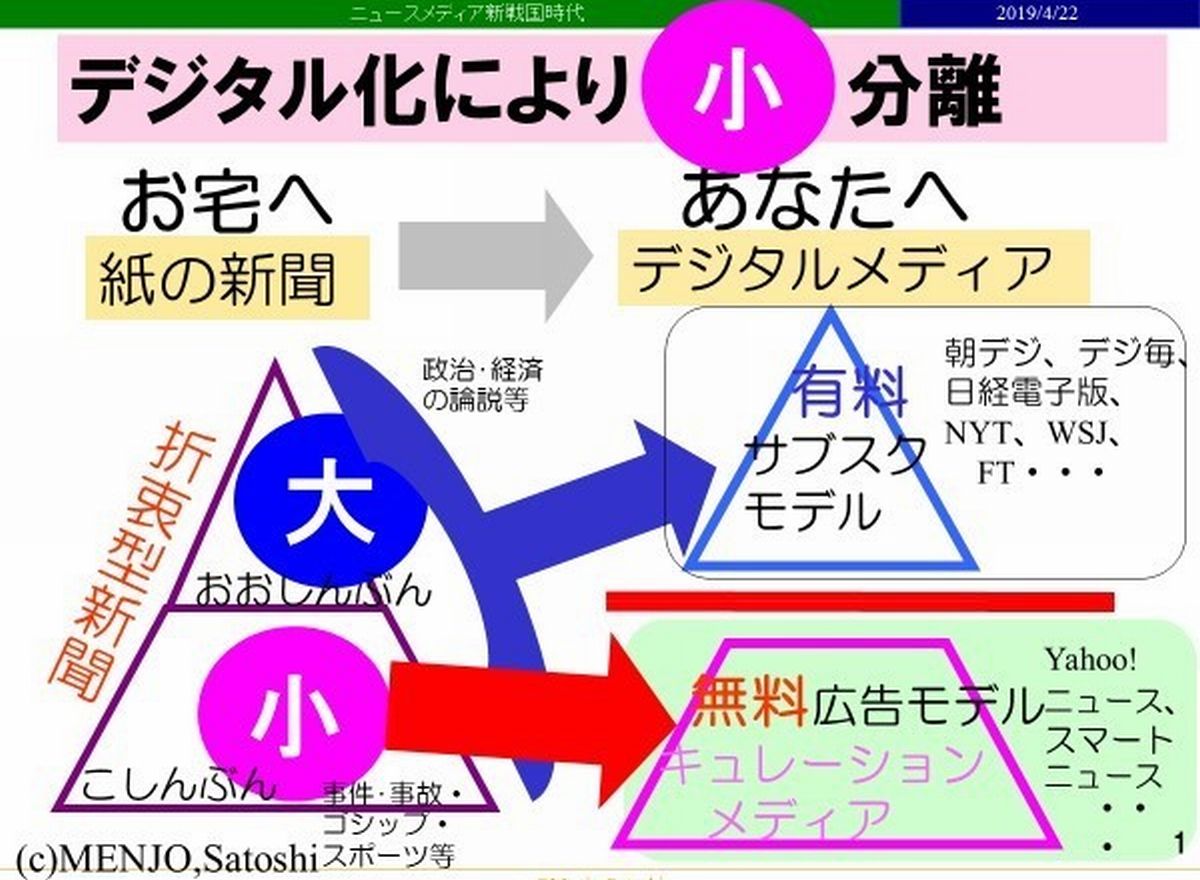

インターネット、特に2008年のスマートフォン(スマホ)の登場以後、抱き合わせのうちの「小新聞」相当の部分が、無料で読めるネットのキュレーションメディアに流出した。その結果、「大新聞」部分を特に必要としない大多数の読者にとっては、値段の高い共同利用メディアは不要になってしまった。

そのような構造変化をもたらした二大要因は、「デジタル化」と「端末・メディアの個人化」である。

デジタル化は従来のサービスの機能を分解して、新たなサービスの登場を促す。アナログレコードがCDに変わり、さらにストリーミングサービスを生み出した。CDへの移行は単なるデジタル化だが、ストリーミングサービスの創出は、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」と呼ばれる不連続で革新的なデジタル化である。

デジタル化により「新聞というメディア」は分解され、「紙」がニュースの唯一のアウトプットではなくなり、新聞社自身の「サイトでの発信」はもちろんのこと、個々の記事単位で、ネットのニュースメディアに「配信(バラ売り)」されるようにもなった。別の言い方をすると、その気になればニュースメディアという名の広告メディアがいくらでも作れるようになったのである。

スマホ普及で端末もメディアも個人化

Yahoo!ニュース、スマートニュース、LINEニュース、グノシー、exiteニュース、ニュースパス、ニューススイートなど、新聞社などの既成のメディアから配信を受ける新旧たくさんのキュレーション型のニュースメディアが登場した。

これらのニュースは、個々人が持つスマホを通じて無料で読める。「端末の個人化」であり、「メディアの個人化」である。片時も離さないスマホで読まれているニュース記事の大半は、かつての「小新聞」に相当する速報的なストレートニュースや、興味をひきやすい軽い話題である。

しかも、明治の小新聞の時代と違って、ネットでは誰でも発信することができるので、見たニュースをツイッターなどのSNSで引用したりシェアしたりすることも簡単にできる。こうして、個人が発信する際のネタとしてニュースが伝わるケースも、たいへん多くなっている。

このように新聞社の発信だろうが、個人の発信だろうが、すべてフラットに横並びになってしまうのがネット世界である。その場合、記事の元の出所が新聞なのか、ほかのメディアなのか、新聞の場合に何新聞なのかということを気にする人は少ない。

個別分野の情報は専門メディアに流出

ニュースの大半は、読者(視聴者)にとって、自分に直接かかわらないことであれば、たいくつしのぎやエンターテインメントの側面を持つ。社会性の強い政治ニュースでさえそうである。社会で起きる人間くさいできごとは、興味本位におもしろいのである。

もちろん、何かの行動を選択するための情報(意思決定の支援情報)という類いもあるし、新聞社がデジタル版で金を取ろうとするのなら、そのような、読者が「必要とする」情報を提供しなくてはダメだという論がある。

しかし、たとえば株価情報を見てみよう。今でも小さな字で一覧が新聞に載るが、証券会社のスマホアプリで見れば、リアルタイムで株価がわかり、場合によってはそのまま注文だってできる。証券会社のアプリは、株価というコンテンツを見せているが、同時に株式の自販機でもあり、コンテンツを超えた価値を提供していると言える。「ニュース=ウイルス」論からすると、売買機能を柱とする証券会社アプリ(サイト)がニュースの宿主となった。

「ニュースは無料」が標準化。コンテンツ主義は限界に

そもそも、ここで注意すべきなのは、「必要」という言葉の背景には、経済学が前提にしているような「主体的に情報を選び判断する強い個人」が想定されていることである。個人ないし消費者は、自分にとって明るい分野以外では、なかなかそのような主体的意思を持ち得ない。

無料ニュースをひとたび味わった人々は、ニュースコンテンツにはなかなか金を出さないと覚悟した方がいいだろう。新聞社が自前のサイトで課金しようとしても、いい情報、希少な情報を載せるというコンテンツ主義だけでは限界がある。

新聞社ならではの強みは「取材力」

キュレーション型広告メディアに向けたニュースの配信元(新聞社など)から見れば、いわば買い手市場なので価格交渉力が弱く、配信料収入でニュース製作(取材および記事製作等)のコストをカバーするのは無理である。掲載された記事の分の配信料をもらっても、取材・製作している膨大な記事のコストまではカバーできないからだ。では、広告メディアとしてではなく、ニューヨーク・タイムズのようにデジタル版の購読料でがんばるか。

たいていのメディアは、そのメディアならではの「強み」を持っている。テレビで私の好きな番組のひとつに、「家、ついて行ってイイですか?」(テレ東系)がある。街で声をかけて、承諾を得た人の家についていって、部屋の中を映し、これまでの人生についてインタビューするといった趣向である。そこにはテレビならではの取材力がある。私が深夜道行く人に声をかけても単にあやしまれるだけだが、テレビ局のブランドの信用があって、人はプライベートな生活を見せたりする。

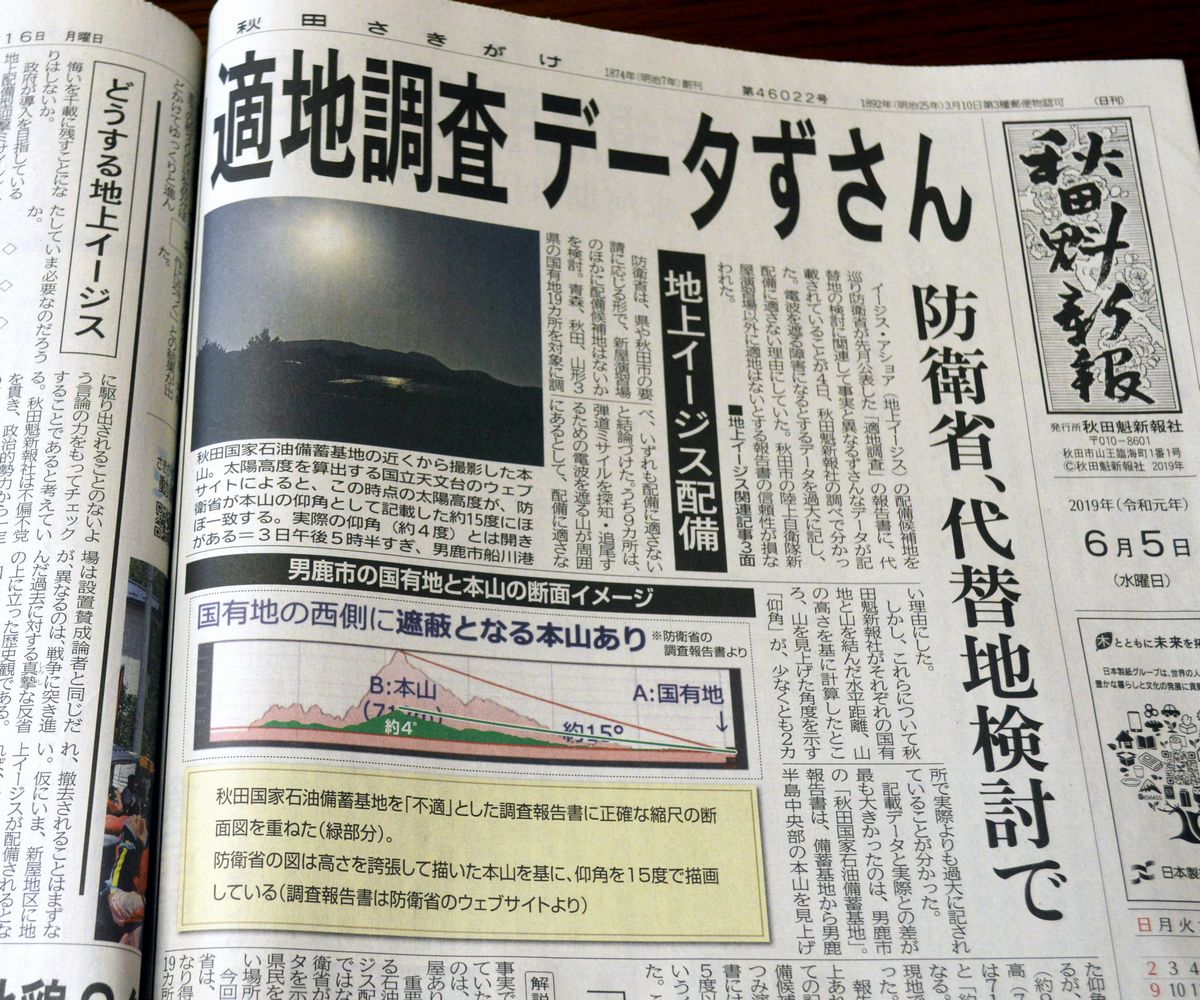

では、新聞ないし新聞社ならではの強みとは何か。それは、ジャーナリズムの担い手としての「取材力」ではないか?

もちろん、上で紹介したテレビ番組の取材力とは意味が異なる。とはいえ、人に会ったり、現場を歩いたりして一次情報を得るという意味では本質的に同じである。前記の番組と明らかに違うのは、新聞報道の場合は、記者があらかじめ一定の問題意識やテーマを持って当たっていることだろう。その典型が、長期間をかけて多面的に取材する「調査報道」である。

蓄積してきた資源を活かせているのか

従来、新聞社は、新聞紙面という有力な広告メディアを有してきたが、同時に広告とは明確に一線を画して、読者から信頼される記事を取材力によって生産(記事製作)してきた。

取材力とは、その担い手の記者の能力のことであり、また記者を支える組織の力(デスクなどの体制、記者クラブや内外の支局などのアクセス拠点)である。キュレーション型広告メディアやあまたあるオピニオンメディアは、これらを持っていない。新聞の強みであり、新聞が蓄積してきた資源なのに、新聞社はそのことを読者に伝え得てない。 (続く)

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする