榎本武揚と国利民福 Ⅲ.安全保障(後編-3-1)

・『シベリア日記』(榎本春之助写本「榎本武揚シベリヤ横断日記」)

昭和9年に榎本の次男、春之助(1880‐1966)が外務省を訪れ、昭和9年4月4日付の外務大臣秘書官宛ての手紙に添えて、大小二冊の「榎本武揚シベリヤ横断日記」を提出します。その後、『シベリア日記』と題して同年7月に外務省調査部第三課で活字化され、翌年、財団法人海軍有終会から出版されました。榎本は、日記の冒頭に『「シベリヤ」日記』と記し、日記を書き始めます。

『シベリヤ日記』は、明治11年7月26日に榎本がサンクトペテルブルクを出発する時から9月29日にウラジオストーク港到着まで榎本と一緒でした。そして、10月21日に榎本とともに横浜港へ到着します。以降、『シベリヤ日記』の足取りは不明です。その後、『シベリヤ日記』はどこを旅していたのでしょうか。山縣有朋陸軍卿(陸軍大臣)も、榎本にぜひシベリアを横断して報告して欲しいと言っていた報告書ですが、帰国後、政府内で閲覧されることもなく榎本家の蔵で密に眠っていたのでしょうか。

榎本武揚著、諏訪部揚子・中村喜和編注『現代語訳 榎本武揚 シベリア日記』平凡社ライブラリー697、2010年発行、から榎本のユーラシア大陸横断の様子を垣間見てみます。そして、他の榎本の日記類(渡欄日記、北海道巡回日記)、赤松大三郎の渡欄日記などと比較し、榎本の日記の特徴を探ってみます。

諏訪部氏のお名前が揚子であることから、榎本武揚の縁者であることはお分かりになると思いますが、さらに黒田清隆の縁者でもあります。榎本家の長男、武憲(1873‐1924)と黒田家の長女、梅子(1892‐1934)は、箱館戦争の縁で結婚することになったからです。そのご子孫のお一人です。

・出発

1878年(明治11)年7月23日に榎本は、ロシア皇帝アレクサンドル二世に謁見し一時帰朝のお暇乞いをします。榎本の出発の26日に、寺島外務卿宛てのご用状、黒田清隆、家族宛ての手紙各一通を出します。午後2時ごろ、内務省四等文官のワシレンスキーがパスポート(ロシア国内を移動するときに必要とするIDの証明書類、国内パスポート)とロシアの地方の各県令宛てのオープンレター(回状)一通を届けに来ます。

そして、ワシレンスキーは榎本に「内務大臣は今日モスクワはじめシベリアの各県知事と鎮台(地域の守備隊またはその司令官)らへ榎本公使のシベリア旅行を電信で知らせ、万事周旋すべしと通達しました」と伝えます。「米欧回覧日記」にも登場する外務省四等文官のブロッセも榎本に別れを告げに訪れ、榎本の写真を求めます。榎本はブロッセとワシレンスキーに写真を与えます。

モスクワ行きの汽車に乗車するためにペテルブルグにあるモスクワ駅へ向かいます。モスクワ駅は当時の日本公使館からさほど遠くありません。ネフスキー大通りを通り、ドストエフスキーの住居付近を通過してすぐのところに駅があります。ロシア政府のポシェット提督*(当時は交通大臣)は榎本のために特別列車を仕立ててくれました。

*ポシェット提督(1819‐1899) 1853年にプチャーチン使節の副官として日本を訪問後、度々日本に来日している。プチャーチンとともにロシア政界の知日派を代表していた。

「駅には、アレクサンドル・コワコ陸軍大佐、バラジ・ラムチャンドラ、ペルシャ岡士*らが見送りに来た」と記しました。コワコ陸軍大佐は、電気技術者として知られていて、日本公使館に出向いて、大岡金太郎に写真電気銅版の技術を教授しました。

*榎本を見送りに来た「ペルシャ岡士」とは在露ペルシャ領事。岡士とは、consulに対する当時の当て字で、「こうし」と読む。

枢密院の榎本の履歴書では、榎本は1880年(明治13年)2月28日に特命全権公使の肩書が消えます。そして、3月3日に柳原前光*が特命全権公使となり魯国在勤を命じられます。榎本の帰国時の政府内の人事では、アレクサンドル二世に一時帰朝と言った言葉は事実だったのかもしれません。

*柳原前光(1850‐1894)公卿。幕末は東海道先鋒副総監、維新後は駐清公使を始め、外交に従事。

榎本の帰国後、翌年1879年(明治12年)に、ロシア駐在ペルシャ公使から日本にいる榎本駐露特命全権公使(海軍中将兼外務大輔兼議定官)に通商条約締結の申し入れがありました。そこで、外務省御用掛の吉田正春が特使に選ばれました。

吉田正春(1852-1921、外交官、自由民権運動、日清友好活動)は、土佐藩士の吉田東洋(1816‐1862、諸改革を行い藩主から高く用いられた。武市半平太の指示で暗殺される)の長男です。父が暗殺された後、母親が病死したため、従兄の後藤象二郎に扶助されました。

『特使派遣を知らせる井上馨外務卿からペルシャ外務卿への通牒(1880年4⽉1⽇付)によれば、(サンクトペテルブルクでの)榎本公使とペルシャ国王との会⾒*をきっかけとして、両国間に通商協定を結ぶ機運が⽣まれ、交易の準備として、まずは商況調査のための使節団が派遣されることとなりました。』

(外交史料館、特別展示「日本とペルシャ・イラン」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page25_000037.html

から引用)

*ペルシャ国王との会見 ペルシャ国王、ナーセロッディーン・シャー(1831‐1896、在位期間1849.9.5-1896.5.1)は英露による支配からの独立を模索するため、三度、ヨーロッパ視察旅行をしました。二度目のヨーロッパ視察旅行は明治11年(1878年)で、ペルシャ国王はサンクトペテルブルクにも寄りました。榎本駐露特命全権公使は、西徳次郎(二等書記官)を連れて、国王と総理大臣に謁見しました。

そして、駐露公使館からの連絡で、ラムチャンドラがバンダレアッバース(ホルムズ海峡北岸のペルシャの港湾)で吉田特使一行*1と待ち合わせをし、ラムチャンドラが通訳とテヘランへの道案内をする手はずになりました。2月28日付で榎本は特命全権公使から海軍卿に転任していました。吉田特使らは、4月5日、演習のためインド洋航行が命じられた軍艦比叡(英国製、1878年2月25日就航、艦長伊東祐亨*2中佐)に乗艦し日本から出発します。

*1吉田特使一行 副使は陸軍工兵大尉古川宣誉、大倉組副社長横山孫一郎、社員土田誠二郎、他二名(浅岡岩太郎ら七宝焼陶器や⼩間物、⾦銀細⼯の商⼈)

*2伊東祐亨(1843‐1914、いとうゆうこう/すけゆき) 薩摩藩出身、江川英龍や勝海舟の弟子。海軍軍人。日清戦争時、初代連合艦隊司令長官に就任。

同年7月にペルシャ国王は日本との通商条約締結に向けた榎本の協力に感謝し、「⼤陽ト獅⼦第⼀等勲章賜与(しよ)」します。その後、長い年月を経て1932年(昭和7年)10月18日、テヘランにおいて「日本・波斯(ペルシャ)*修好通商条約」が調印されました。

ということで、榎本を見送りに来たラムチャンドラ*とペルシャ領事は偶然居合わせたのではありません。この二人はわざわざ榎本を見送りに駅まで行く理由がありました。サンクトペテルブルクで榎本らがペルシャ国王らと対面するに際し、ラムチャンドラはなにがしかの関係があったようです。または、会見の話を聞き知って、なにがしかの関りを持とうとしたのでした。

*『[現代語訳] 榎本武揚 シベリア日記』の中で中村喜和氏は、ラムチャンドラはインド人で知識人・民族主義者で、日本公使館をしばしば訪れたり、身を寄せたりしたと解説しています。

当時のインドの様子を簡単に紹介します。

英国は、前出の1623年のアンボイナ事件によりインドネシアへの植民地支配から撤退し、インドの植民地化を進め、ムガル帝国を形骸化しました。インドでの植民地経営は東インド会社に委ねられ、インドの人々への過酷な搾取と暴力が行われました。

その結果、1857年5月に「インド大反乱」(旧名、セポイの反乱。セポイとはインド人傭兵のことで、現在はスィパーヒーまたはシパーヒーと呼んでいる)が起きました。傭兵が蜂起すると、農民、職人、商店主、日雇い労働者、ザミンダール(村落支配者、土地所有者)ら一般民衆が蜂起しました。

英国政府はペルシャでの反乱や清の太平天国の乱に対応していた軍隊をインドに移動させ、グルカ兵やシク族を味方につけ、1859年1月にこの反乱の鎮圧を完了しました。反乱者に行われた処刑は非常に残虐でした。この反乱の結果、英国政府は東インド会社を解散し、インドの間接統治を止め、英国政府が直接統治することになりました。

この反乱の特徴は、英国がインド統治のために反目させようとしたヒンドゥー教徒とイスラム教徒が協力して東インド会社軍と戦った点にあります。しかし、戦場は広域(大陸北部)でしたが全域、全階層までには波及せず終わりました。

その原因は、この反乱で英国の植民地になる以前の旧来の秩序を取り戻そうとしたこと、統一された組織で戦わなかったこと、最新兵器を装備した東インド会社の兵と槍や剣で戦ったことなどです。最新の社会システム、最新の知識、最新の兵器を用意せずに、英国-植民地宗主国への恨みや憎しみだけでは、独立を取り戻せないことが明らかになりました。

その後、ベンガルの民族主義者は、『外国支配と搾取という共通の敵にたいして、政治的にインドが結束する必要性を感じていた』のです。彼らは、1876年7月にインド協会を設立し、政治的問題に対しインド人の間に強い世論を形成し、インド民衆を共通の政治課題に対し結集させようとしました。

一方、1877年に英国のディズレーリ首相は英国のヴィクトリア女王を皇帝とするインド帝国を宣言します。英国女王を皇帝とするインド帝国は、英国がロシアの南下へ対抗する措置でもありました。

(以上は、ビパン・チャンドラ著、粟屋利江訳『近代インドの歴史』山川出版、2001を参照した)

インド協会が設立され、英国の女王がインド皇帝になる頃、ラムチャンドラはサンクト・ペテルブルクにいて、日本公使館を出入りしていました。吉田正春著『回彊探検 波斯之旅』*(博文館、明治27年)には、ラムチャンドラはインド人の反乱者「ナ、サイブ」の一族の出であることが書かれています。

*「かいきょうきょうたんけん ペルシャのたび」 ペルシャをかつて波斯(はし)国と記述したので、ペルシャを示す漢字に波斯を当てている。

「ナ、サイブ」は1857年にインド大反乱で蜂起した一人、「ナーナー・サーヒブ(マラーター王国*最後の宰相の養子、東インド会社から冷遇された)」です。サーヒブは二名の優秀な部下を従え1500人の兵を連れて東インド会社軍と戦い、一時優勢でしたが、敗北し、消息不明になりました。サーヒブの優秀な部下の一名であるターンティヤ・トービーの本名は、ラーマチャンドラと言います。ラーマチャンドラは英国側に捕まり、処刑されました。

*マラーター王国 インド、デカン地方のヒンドゥー王朝。1674‐1849。

吉田はラムチャンドラの心情を『印度の有志を糾合し英国の覊縛(きばく)を免がれんとを一生の心亊と為し居れり』と書きました。しかし、吉田はラムチャンドラを怒っていました。まず、ペルシャ語が大して通じないので用を為さない、計画性がなく、弁舌が始まると口角泡を飛ばして止まらない、性格が粗野と酷評しています。

そして、吉田は道中でドイツ人の考古学探検家と出会い、彼に通訳と道中案内を依頼しました。ペルシャ国王と吉田らが面会する際、通訳などをペルシャ側から用意することになり、ラムチャンドラは日本とペルシャの仲介者になるという目的を果たせず、忽然と消えてしまいます。

次に、当時のペルシャの様子を紹介します。

ナーセロッディーン・シャーが在位していた期間、1849.9.5-1896.5.1は、ペルシャは首都をテヘランとするカージャール朝(1796‐1925)の時代でした。カージャール朝は、テュルク系の遊牧民、カージャール族の出身者により1796年に建国された王朝で、1907年の英露協商締結の結果、北部はロシア、南部は英国の実質的な支配を受けることになります。

ナーセロッディーンがシャー、すなわちペルシャの王に即位するまでの間、二度のロシアとの戦いがあり、いずれも敗戦しました。ロシアとペルシャとの関係は、ロシアの南下政策により、ロシアvs.(トルコ、ペルシャ、アフガン)の構図になります。

ロシアは、1826年にペルシャと戦争を起こし、ペルシャを軍事、政治とも従属化させ、コーカサス地方とアフガニスタン北西部のイスラム諸国を支配下にしました。1828年にロシアはトルコとの間に戦端を開き、中央アジアや西アジアへ積極的に展開を始めます。

1828年、ロシア兵がムスリムの女性を凌辱したことをきっかけに、ペルシャはロシアと二度目の戦いをしますが、ロシアが勝利します。勝利したロシアは、ペルシャにトルコマンチャーイ条約(トルコマンチャーイはペルシャの最終的敗戦地の近くの地名)を結ばせます。この条約締結の結果、ペルシャは、すでに奪われていたコーカサスに加え、ジョージア、アゼルバイジャンなどイスラム教徒が多く住む領土を次々とロシア領にされ、ロシアはペルシャに多くの治外法権を認めさせ、ペルシャは関税自主権を失い、多額の賠償金を支払わされました。

ペルシャとトルコマンチャーイ条約を締結したロシアは、密かにヘラート周辺のアフガン諸部族との間にも協定を結び、アフガンへの本格的領土拡張の準備を始めました。ロシアが密に進めている作戦の真意を把握した英国は驚き、東インド会社のアフガン政策を消極的介入からアフガニスタンを英国の緩衝国化とする積極的介入へと根本的に転換させる事態になりました。“The Great Game”*と呼ばれる英露の一連の戦略的闘争、情報戦が始まりました。

*The Great Game この用語には諸説あります。

そして、1837年11月に、ロシアはカージャール朝に命じてアフガン西部の古都、ヘラートへ侵攻させました。この作戦にはポーランド人の軍人やロシア人の軍人も参加しました。ヘラートへの軍事包囲は失敗に終わりました。一方、英国はロシアの南下を阻止するため、1839年にアフガンに侵攻しましたが、アフガンの激しい抵抗により、敗北しました。

尚、徳川幕府はペルシャのこれら一連の状況をオランダから報告される風説書から把握していました。

ロイター通信を設立したポール・ジュリアス・ロイターに、ペルシャから1872年に「ロイター利権」が供与されます。この利権付与はロシアからの抗議を受け、結果的に、1885年に国立のペルシャ帝国銀行が設立され、通貨発行権に加え、地下資源の採掘・利用権がロイターに付与されました。

一方ロシアは、1853年のクリミア戦争に敗北し、一時、退潮し、国家の近代化を進めた後、1878年3月に露土戦争に勝利し、南下政策を活発化させます。同年7月ロシアは使節をアフガンに送りガーブルへの入城に成功するも、ロシアに対抗した英国からの使節入境ををアフガンは拒絶しました。この事態を深刻に捉えた英国は、同年1878年11月にアフガンを緩衝国にするため再度、アフガンに侵攻しますが、今回もアフガンの激しい抵抗にあいます。その結果、英国はアフガンへの内政不干渉を約束するも一方、アフガンから外交権を奪い、1880年にアフガンは英国の保護国になります。一連の様々なせめぎ合いの過程で、西アジア各国の国境の画定が進みました。

サンクトペテルブルクで榎本公使とペルシャのナッセロディーン・シャーが面会していた1878年は、まさにこの時期でした。サンクトペテルブルクでのペルシャの王、総理大臣と榎本らの会話の範囲がどこまで及んだかは分かりません。

英国のアフガンへの一連の行動を振り返りますと、英国の巨大な利益の源泉の一つであるインドをロシアの南下から守るためにアフガンを緩衝国化しようとしました。英国は、アフガンを保護国(植民地)にし、支配します。そして、ロシア軍はアフガンを経由して海岸に出ることやインドを攻撃することが出来なくなりました。

これを地政学的なモデルケースとしたら、日本へ南下するロシア軍を食い止めるために、緩衝国が必要と考え、清の朝貢国である朝鮮を分離、独立させ、改めて日本が朝鮮への影響力を高め、緩衝国化し、ロシア軍が鴨緑江(朝鮮王朝国境)まで進出したとき、日本政府はロシア政府と外交交渉の後、日本軍は朝鮮半島を通路にして大陸へ上陸し、ロシア軍と対峙する、となります。

榎本の予測では、ロシアの力が極東に到達する十数年後には、朝鮮半島を舞台に清、ロシア、そして日本による、極東の“The Great Game”が始まるはずです。榎本はこのモデルを理解していましたが、このモデルを推進するべきだと考えていたか否かは、以降、榎本の帰国後の言動から検討します。

榎本はサンクトペテルブルクでペルシャ国王、総理大臣と面会したとき、ペルシャの植民地状況を聞き、日本の状況を説明し、日本もペルシャもアジアの国ではないか、ともに欧米列強からの支配から独立できるよう協力し合おうと盛り上げ、まずは人的交流、交易から交際を始めましょうと提案をしたので、ロシア駐在ペルシャ公使から通商条約締結に関する連絡が榎本に入ることになったと考えられます。

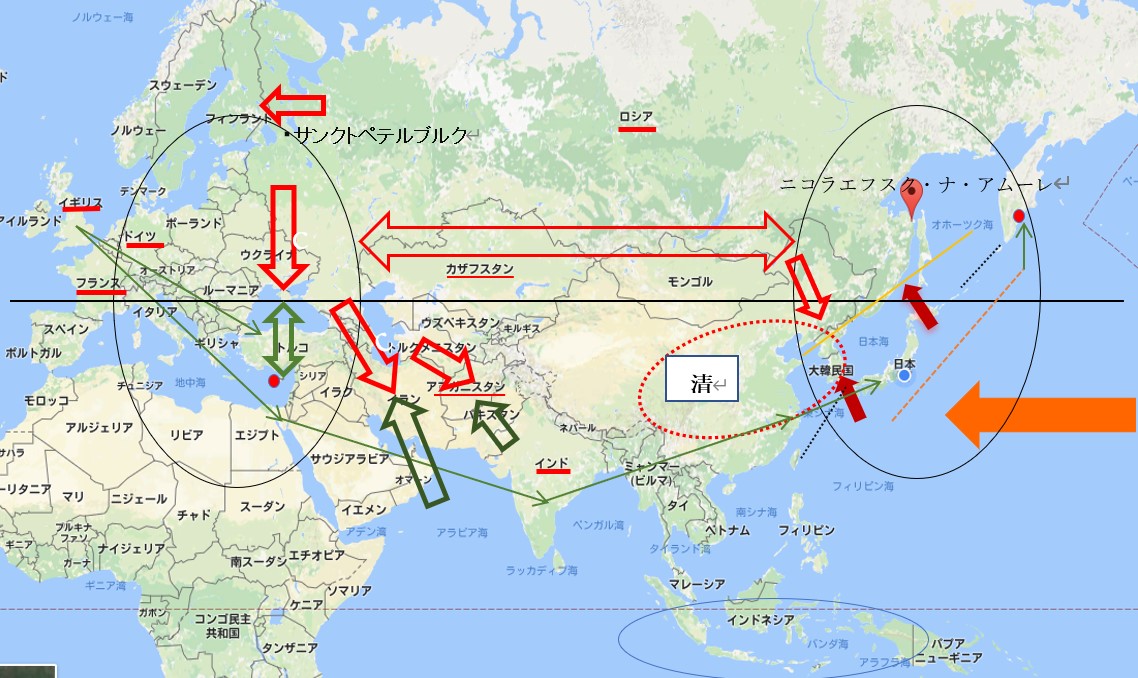

(赤色の中抜き矢印:ロシア、緑色の中抜き矢印:英国、赤色の塗りつぶし矢印:日本、オレンジ色:米国)

(Googleマップからのスクリーンショットを利用)

榎本はサンクトペテルブルクに明治7年6月に着任して4か月後、花房(一等書記官)や市川(通訳)を連れてフィンランドへ旅行します。榎本は着任早々、ロシアの占領地域でどのような統治政策が行われているか、現地視察しました。次は明治9年7月のフィンランドの農業博覧会があるからという理由でフィンランドへ出かけます。汽車で12時間で行けると書いています。フィンランドはスウェーデンとロシアとの間に位置し、独立が難しい国でした。

当時フィンランドは、スウェーデンからロシアに割譲され、ロシアによりフィンランド大公国(1809‐1917)が建国され、フィンランド大公はロシア皇帝が兼ねる同君連合になりました。フィンランド大公国は独自の立憲君主制、議会、政府を有することをロシア皇帝から認められ、フィン人の自治が大きく認められていました。

榎本はサンクトペテルブルクにいて各国の公使と交流し、情報を収集していました。日本の安全保障に役立てるため、ヨーロッパ列強国内を旅行しますが、列強国の、特にロシアと英国の植民地国(インド、ペルシャ、フィンランド)の情報を収集し、状況の把握に努めました。そして、アジア諸国の交流がまず必要だと考え、アジアの諸国の連合を榎本は目指します。

榎本のアジアに対する考え方は、現代において「初期アジア主義」*と呼ばれています。帰国後、榎本は公務以外の時間に、アジア各国間の交流、交易、情報収集を目指した興亜会(後に亜細亜協会と改称)や東邦協会で活動します。興亜会にはペルシャもアジアの一国としてペルシャ人の会員もいました。

*黒木彬文、鱒沢彰夫解説『興亜会報告・亜細亜協会報告 第1巻 復刻版』不二出版、1993

黒木彬文「興亜会のアジア主義」『法政研究 71 (4)』九州大学法政学会、2005

広瀬玲子『国粋主義者の国際認識と国家構想 -福本日南を中心として-』芙蓉書房出版、2004

アレクサンドル二世は、榎本が一時のお暇(いとま)を伝えた3年後の1881(明治14年)に、国内事情が原因となってサンクトペテルブルクで爆殺されます。ナーセロッディーン・シャーはサンクトペテルブルクで榎本と会った18年後の1896年(明治29年)、英国へあらたに与えたタバコ専売利権へ反対する民衆により射殺されます。支配する方も支配される側もその王は暗殺されてしまいました。榎本は西洋と東洋、西洋とアジアの危ういバランス、混沌とした時代を生きていました。

榎本は、歴史ある欧米の一流の外交官が暗躍し、一流の駆け引きをする世界で、そのプレーヤーの一国、ロシアを相手に一流の外交をしました。幕末、日本が開国すると各藩は多数(152名*)の留学生を欧米に送り出しました。開国前には薩長はグラバー商会の誘いに乗って、密出国して欧米へ留学生を送り込みました。これだけ留学生がいても、日本には榎本ほどの視野、組織力、情報収集と分析力をもって諸外国と対等の交渉ができる一流の人材はいなかったのです。

*石附実『近代日本の海外留学史』中公文庫、1992、p139

軍人なら外交もできるものでしょうか。榎本は幕末、海軍軍人を志しました。当時、財政が厳しい時代に徳川幕府は決断して16名の青年をオランダに6年間も留学させました。この徳川幕府の決断があってこそ、榎本のようなヨーロッパの歴史、つまりヨーロッパの各国間のパワーゲームの歴史を知り、国際情勢を把握し、自国の行くべき道を提案できる人物を生み出せたのです。そのため、明治政府の主流派が欧米列強の真似をしたがりましたが、榎本は非主流派ながら、もっと現実的な日本の取るべき道を指し示していました。

榎本がサンクトペテルブルクから出した手紙に関する最後の話題です。

加茂儀一『榎本武揚』(中央公論社、昭和35年)では、榎本の明治10年9月15日付の長井長義*宛ての手紙を取り上げ、榎本がロシアの「ソシアリスト」の運動を伝えたことを取り上げています。榎本は、ロシアにおける学生運動や「ソシアリスト」の運動の底に流れていた専制主義に対する社会主義的批判の精神を理解することはできなかった。』とし、加茂氏はその原因を論じています。

*長井長義(1845‐1929) 徳島藩。薬学者。日本初の理学博士。日本薬学会を創立。漢方薬麻黄の成分エフェドリンの抽出に成功。

『(榎本には武士の精神が残っていて、日本の国づくりのことで精一杯の)彼はすでに明治初期における民権思想の動きを知っていたが、ただ理屈をいっていることには飽き足らなかった。彼はあくまでこの現実をいかに処理してゆくのかを問題にし、議論をしないで自分一人でどしどし行動に移してゆく人間であった。そこにはやはり実証的性格があった。そしてこの実証的性格がやはり明治の文明をつくりあげたのである。』

上記のような議論を加茂氏が行い、「殖産興業が最優先だったので社会科学的なものに発展していなかったのは当然」と結論付けています。戦後の日本の経済の発展期である昭和35年(1960年)に、榎本武揚を明治の暗闇からよみがえらせ、榎本が燦然と輝いていた姿を私たちに見せてくださった加茂儀一氏の功績はいつまでも称えられるべきです。しかし、ここで加茂氏が指摘する榎本の社会への見方について検討してみます。

1864年に電磁気学理論を打ち立てたマックスウエルは、明治元年の1868年にロンドンのRoyal Societyで蒸気機関の回転を安定化させる自動制御理論(”on Governors”)を発表しました。蒸気機関が発明された当初は蒸気機関による回転は成り行き任せでかまわない仕事に使われていましたが、その後、工場で用いるために、所望の安定した回転速度が求められました。様々な制御装置が工夫されましたが、1788年にワットが発明した遠心調速機*の評判が最も良かったようです。

*ワットはこの発明を特許申請せず、ノウハウとしたので公開しなかった。

しかし、この調速機を使っていると、蒸気の吹き出しがもっと上がって欲しい、下がって欲しいというとき、蒸気の流量を制御するスロットルバルブの動作が遅れてしまい、バタバタ(hunting)しはじめます。これまで、この調速機が安定して目的(スロットルバルブの開閉)を達成できるように様々な研究が積み重ねられてきて、ついにこの自動制御装置を設計するための数学理論をマックスウェルが完成させ発表しました。

蒸気機関のプロである榎本にはピンときたはずです。蒸気機関に石炭をくべ(食べさせ)、蒸気の吹き出し量とプロペラの回転との関係を維持するという、機械をお世話する作業は、まるで人間は機械の奴隷にされてしまったようでした。しかし、科学技術が人間を機械の奴隷にしましたが、また新たな科学技術の誕生により労働者の問題を解決していくことに気づいていました。

「榎本は専制主義への社会主義的批判精神を理解できていなかった」という加茂氏の批判に対し、榎本からはその通り、という返事が返ってくるでしょう。榎本は、産業社会の発展の中で、マルクス主義の革命理論が人間を人間らしくするのでは無く、科学技術の変革が社会を変化させ、人間をより人間的な存在にしていくことを確信していました。榎本には、科学技術の進歩、変革の速度に対し、マルクス主義が教条化され、時代遅れになっていくように見えていたのかもしれません。

また、民権運動家の表看板のような用語「国利民福」を榎本も民間団体の講演で用いていました。榎本が民権運動家の主張を理解していないはずがありません。明治政府の非主流派にいてなんとか自身の政策を実現しようとした榎本は、政治的発言を現に慎む必要がありました。ですから、榎本は民間団体で政府では言い尽くせない自身の政策を訴えていました。

榎本の頭の中に労働者の問題は確実にありました。榎本は明治29年の農商工高等会議を前に労働者保護のための法整備を準備します。この農商工高等会議での労働者保護の議論により、労働者保護法制定のための具体的な政府の活動を引き起こしました。

さて、再び、榎本がいるサンクトペテルブルクのモスクワ駅に話題を戻します。

「公使館員の諸君のうち、高木報造(二等書記見習)、安藤太郎*(一等書記見習)の二君は病気のために来なかった」と榎本は記しています。

*実は安藤太郎ではなく安藤謙介(旧名、安藤仁太郎または謙助)

『[現代語訳] 榎本武揚 シベリア日記』p.20に、『安藤[太郎、一等書記見習]』と書かれている。しかし、当時、安藤太郎は香港副領事または領事だった。サンクトペテルブルにいた「安藤」は、コトバンクよると、安藤謙介のことである。旧名に「仁太郎」または「謙助」を用いた。『シベリア日記』の編集中に、この「仁太郎」の「仁」が欠落したのかもしれない。安藤謙介(1854-1924)は高知県室戸市出身で、明治6年に上京し、ロシア語とフランス語を学び、勝海舟の推挙で明治9年4月に外務省に出仕した。明治11年にはサンクトペテルブルの日本公使館で一等書記見習になっていた。国会図書館所蔵の『榎本武揚等名刺版写真』に安藤謙介の写真が含まれていて、裏書には明治11年4月23日、サンクトペテルブルで撮影という内容が記され、名前には「謙介」が使われていた。『愛媛県史 近代 上』昭和61年3月、『人事興信録 第4版』大正4年1月も参照した。

榎本達を乗せた汽車は午後7時15分に出発しました。このころのサンクトペテルブルクの日の出は4時頃、日没は22時頃です。日没までまだ4時間以上もある明るい時間帯でした。榎本のシベリア横断旅行のお供は、大岡金太郎(私的従者)、寺見機一(留学生)、市川文吉(通訳、二等書記官)の三人です。寺見機一とはモスクワで合流します。

出発するとすぐ榎本は、持ち込んだ日本酒一壜(びん)を開けて飲み始めます。これはいつものことなのか、この時ばかりは興奮していたからか、気分が開放的になったからかは分かりません。但し、「口に合わなかった」と書いています。どんな酒なら榎本の口に合うのでしょうか。「夜、寒さが身に沁む初冬のようで、列氏11度(摂氏に換算すると13.75度)」と書いています。約14℃の室温の中、夜12時に就寝しました。

列氏温度計は、水の凝固点を0°Reとしアルコールの体積増と温度増が比例するとして計った結果、沸騰水の中に置かれた開放容器内のアルコールが+80だったので、水の沸点を80°Reとした温度計です。榎本の宅状では、室温を列氏や華氏で書き、卵を孵化させる温度は摂氏で書いています。江刺で引き揚げられた開陽から列氏と華氏を表示する温度計が出てきました。何故、今ここで列氏なのかは分かりません。

明治11年1月18日の宅状に、公使や一等書記官の語学について触れた際、市川文吉について面白いことを書いています。

『市川ハ「ロシヤ」語は勿論(もちろん)仏語も下通り(江戸弁と考えられる、「ひととおり」と解釈する)ハ出来れども結構人にて学問も見識もなく其上日本文字がまるで出来ず(余り長クナルカラ此話ハヨシに致シマショー)』

語学を学ぶ前に、目的意識と日本語と学問と見識が必要だそうです。目的をもって語学を学び、語学を活用している榎本ならではの所見です。これは現代にも言えることです。尚、市川文吉の名誉のために、その後を補足しますと、帰国後は東京外国語学校でロシア語を教え、明治19年~20年の黒田清隆の外遊に同行した後、隠遁しました。

翌27日、午前10時にモスクワのモスクワ駅に到着します。午後1時に寺見機一が到着し、榎本らと合流しました。榎本はあちこちにいろいろ手筈を整え、夜は現地の警官隊隊長の勧めで当時クレムリンの北の郊外にあったエルミタージュ公園へ出かけ、警官隊長の定席に座り劇を鑑賞し、公園内を散策しました。

翌日はモスクワを見学して回り、午後8時30分の汽車でニジニ・ノヴゴロドに向け出発します。このときも特別列車でした。ノヴゴロドまでの間、士官と邏卒が交代で付き添いました。榎本達は乗車すると大岡が持参したマデラ酒(白ワイン)を出し、酌み交わして談笑して過ごし、11時に就寝しました。翌日(7月29日)の午前9時半にニジニ・ノヴゴロド駅に到着しました。当時の終着駅でした。モスクワから410㎞の地点と記録しています。

・旅程

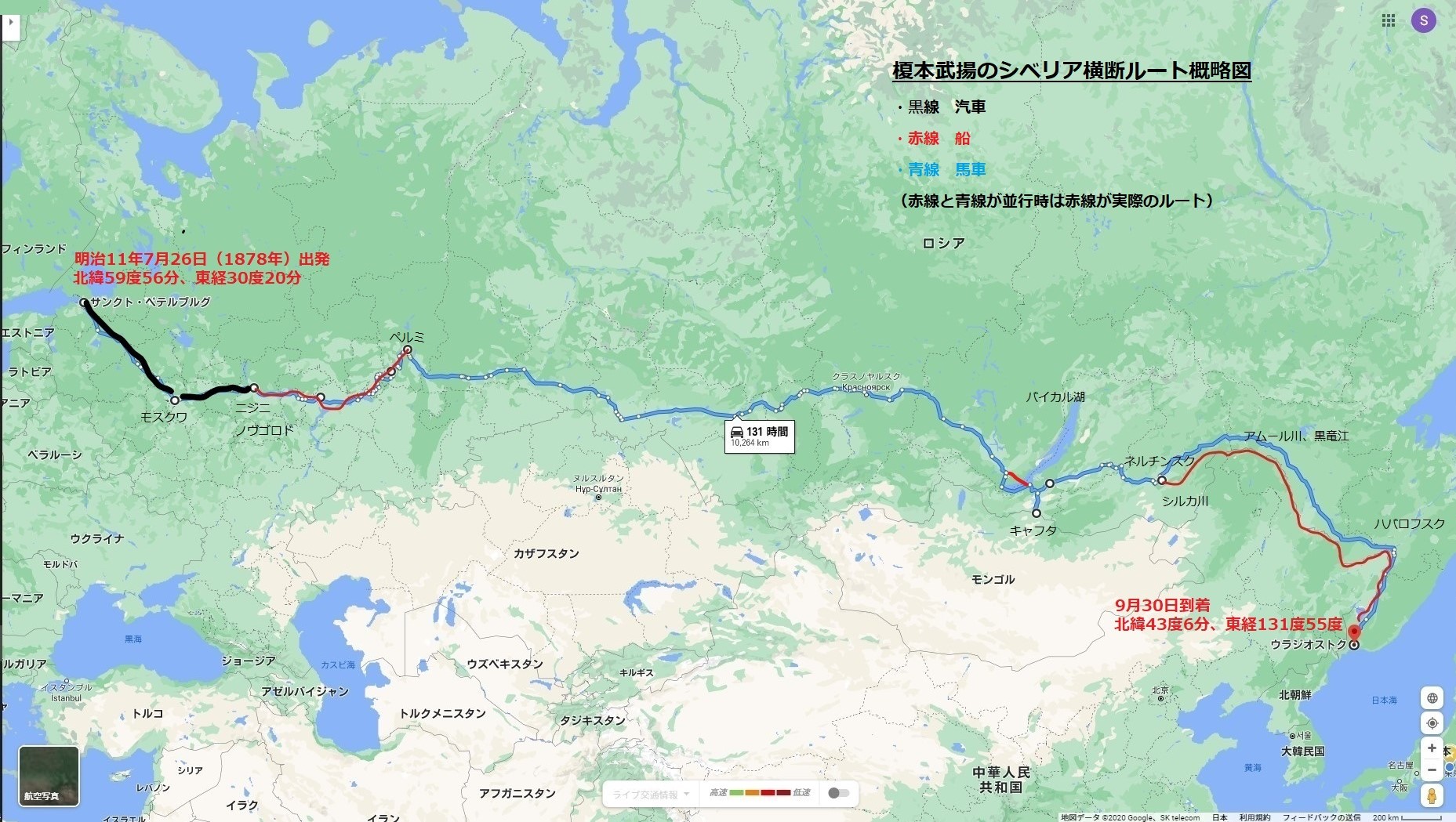

こんな風にシベリア横断旅行は始まりました。ここで、シベリア横断旅行の経路を紹介します。

(Googleマップからのスクリーンショットを利用)

この経路を見ればシベリア横断日記というよりユーラシア大陸横断日記と言うべきです。

google mapでサンクトペテルブルクからウラジオストークまで、自動車による経路検索をすると、10,264km、131時間と表示が出ます。検索結果に榎本の経路を上書きした地図が上記の地図です。黒色の線は鉄道、赤色の線は汽船、青色の線は馬車で移動したことを示しています。

サンクトペテルブルク―ニジニ・ノヴゴロド間は鉄道です。ニジニ・ノヴゴロド駅は1862年に開通、開業しました。ここからは、ヴォルガ川を船で下りベルミまで移動し、その後、馬車を昼夜飛ばして陸上を疾走し、バイカル湖を船で渡り、再び馬車を飛ばし、キャフタ経由でネルチンスクへ移動し、再び船に乗り換えアムール川を経てウラジオストーク港に到着します。

7月26日に出発し、9月30日にウラジオストークに到着しました。なんてタフなんでしょうか。次回は、シベリア日記と他の旅行記とを比較し、榎本の日記の特徴を考えます。

(続く)

謝辞

榎本武揚のサンクトペテルブルクからの宅状が、2009年に一橋大学元教授中村喜和先生から、中村先生の関連の諸論文とともに著者に送られました。宅状を現代文字化するためでしたが、著者が宅状の内容の背景まで把握することに年数がかかり、現在に至ってしまいました。中村先生には感謝と遅れたお詫びを申し上げるとともに、今回、概要を発表できましたことに感謝いたしております。

補足

1.表現を変えずに現代文字化した『シベリア日記』、二冊を紹介します。

加茂儀一編『資料 榎本武揚』新人物往来社、昭和44年

講談社編『榎本武揚 シベリア日記』講談社、2008年

2.ペルシャ(イラン)、アフガンに関する記述は以下を参照または引用しました。

山内昌之『世界の歴史20 近代イスラームの挑戦』中央公論社、1996

渡辺光一『アフガニスタン 戦乱の現代史』岩波新書、2003

永田雄三、加藤博『地域からの世界史―8 西アジア 下』朝日新聞社、1993

3.科学技術史に関しては次の文献を参照しました。

高木純一『マン・マシン・システムの社会』三省堂、昭和45年

吉田勝久、山北昌毅監訳『制御工学の歴史』コロナ社、1998

この記事のコメント

コメントする

| 前の記事へ | 次の記事へ |

榎本のユーラシア大陸横断旅行がのちの日露戦争をどこまで見通していたのか、地政学を踏まえた外交官榎本への興味は尽きません。続編も楽しみにしています。