震災から9年目を迎える宮城被災地紀行(下)

日本記者クラブのプレスツアーに参加、宮城県南三陸町のホテルで一泊した翌朝は、女川町に向かいました。女川町は震災による大津波で、町の中心部はほとんどが流された状態となり、町全体の全壊家屋は66%で、一部損壊まで含めれば、約9割の家屋が被害を受けたところです。人的被害も関連死を含めると845人となり、人口の8.2%を失い、被災市町村のなかでは最も高い比率になりました。

◇水産と原発の町

女川町の再建計画は、南三陸町と同じように、浸水がひどかった地域は居住禁止にして住宅の高台移転を進める一方、海岸に近い地域は土地をかさ上げして、商業施設などの誘致をはかっています。ほかの地域と異なるのは、町の中心部に防潮堤を作らなかったことで、ここで出会った町民は、自分たちが声をあげることで「防潮堤がない海が見える町」になったことを誇りにしていました。

新しい町の中心となったのは、高台に移転したJR石巻線の女川駅から女川港に向かってまっすぐに伸びる歩行者専用のプロムナード(レンガ道)と、その両脇に建つ「シーパルピア女川」「ハマテラス」などの商業施設や「まちなか交流館」と名付けた公共施設などです。

シーパルピアとまちなか交流館は2015年12月、ハマテラスは2016年12月に開業しました。筆者は開業後も何度か訪れましたが、週末は観光客でにぎわいますが、ウィークデーは人影もまばら、という印象でした。今回は、周辺に飲食店や事務所などもふえてきたため、だいぶ町の繁華街らしくなってきたと思いました。

まちなか交流館の会議室で、女川町の須田善明町長(47)から復興の現状について説明を受けました。須田氏は震災時には県議で、衆院議員をめざす自民党の有力候補と目されていましたが、震災後、町の復興には若い力が必要だという周囲の声に推されて2011年11月の選挙に出馬、当時の町長が勇退したこともあり無投票で町長に就き、現在は3期目です。(写真はまちなか交流館で復興を語る須田善明女川町長)

被災地はどこも震災以降、深刻な人口減少に直面しています。女川町も、原発事故で長期的な避難を強いられた福島県内の市町を除けば、被災市町村のなかで、減少率がもっとも大きいところです。震災直前の2011年2月の人口が10,016人だったのに対して2020年1月は6,404人で、減少率は36%にもなっています。こうした人口減少について、須田町長は次のように語りました。

「震災直後は、住むところもなく人口の流出が止まらなかったが、ここ数年は自然減の範囲にとどまっている。水産加工業などが復興しただけでなく、新しく起業するひとたちもいるためで、これからは復興でおしゃれになった町に観光客がふえることを期待したい」

たしかに、仙台の出版社が発行する雑誌『kappo仙台闊歩』が特別編集した『女川 復幸の教科書』(2019年)を読むと、女川で震災後に起業した人たちの活躍ぶりが描かれ、女川の出身者だけでなく九州や関西を含め他の地域からの若い人たちも多く、「復幸」を実感させます。

女川が抱える人口減少、水産加工の復活などの問題は、三陸沿岸の多くの地域に共通するものですが、女川独自の問題として東北電力女川原子力発電所の存在があります。震災後に人口減少が激しかったのは、町のほぼ全域をかさ上げすることになり、住む場所がなかったこともありますが、原発の事故をおそれて、住居を隣の石巻市などに移して、女川の職場に通うという人たちが出てきたこともあります。

筆者は震災直前までの3年間、石巻市駐在の記者として女川原発に関係する取材を何度もした経験があります。当時から疑問に思っていたのは、女川からの避難経路が脆弱なことでした。下の地図を見ていただければわかるのですが、女川原発は牡鹿半島の中央部にあるので、放射能が大気中に漏れるような大きな事故が起きた場合、原発よりも半島の先に住む人たちは逃げ場がなくなります。また、石巻方面に避難するには海沿いの国道398号線で、西の石巻市街地方面に向かうか、北の石巻市雄勝方面に向かうか、ということになりますが、どちらも道が片道一車線で狭く、そういう事態になれば、渋滞は避けられないと思います。(地図はgoogle mapを筆者が加工)

当時、そんな事態は起こらないと思っていましたが、東日本大震災による福島の原発事故は、「万が一」の想定が必要だということを認識させました。だから、震災復興で、避難路となる国道は、少なくとも片側二車線に拡幅されると思っていましたが、一部は改良されたものの、片道一車線の基本は変わりませんでした。

須田町長は、国道398号から分かれて石巻市街地に入る県道234号との交差点(上記の地図の赤い印)の信号を調整すれば、「渋滞は改善する」と語っていました。しかし、信号で改善される交通量には限りがあるうえ、震災時には信号機が機能しないおそれもあり、筆者から見ると、逃げ道が弱いという基本構造は変わっていないように思えました。

1984年から稼働している女川原発は、現在3基の原発があり、2013年に東北電力は2号機の再稼働を申請する一方、2018年には1号機の廃炉を決定しました。2号炉について原子力規制委員会は2020年2月26日、適合審査に合格したことを決定、次の段階として地元自治体の判断が求められことになりました。須田町長は、プレスツアーでの問答では、日本のエネルギー事情をみれば、「原発をただちになくすのは現実的ではない」と話す一方で、女川原発の再稼働については「厳格に判断したい」と、慎重な姿勢を示しました。

女川町の財政をみると、2019年度当初予算は309億円で、復興予算で膨れ上がった2012年度の839億円から徐々に縮小し、震災前の2011年度の283億円に近づいています。2019年に町が作成した総合計画による財政シミュレーションでは、2023年度からは60億円台まで縮小するとしています。国の定めた復興期間が2020年度に終わり、国や県からの特別交付金がなくなるのに加えて、町税の8割を占める固定資産税が原発の減価償却によって減少するからです。

原発の固定資産税のほか、電源の立地自治体に配られる電源三法交付金などによる町の収入は年間20~30億円程度とみられ、これまでの町の財政収支は黒字基調で、町の貯金にあたる財政調整基金は約130億円に積み上がっています。しかし、1号機の廃炉によって、固定資産税や電源三法はさらに減ることが予想され、今後、町は厳しい財政運営を迫られそうです。須田町長は「うちは原発依存の町とは思っていない」と断言しましたが、「復幸」する企業群と観光が町のにぎわいを取り戻す復元力になるか、正念場はこれからだと思いました。

◇復興住宅のコミュニティー

まちなか交流館から女川町で最初にできた復興公営住宅に向かいました。町の高台にあった陸上競技場を平地にして、4階建て5棟、3階建て3棟の合計8棟200戸の住宅群で、2014年4月には町内全域からの入居がはじまりましたから、もうじき6年になります。その暮らしぶりはどうなのか、住宅の一角にある集会室で、ここの復興住宅でつくる自治会「大原北区」の鈴木浩区長(73)から話を聞きました。(写真は集会室で語る鈴木浩さん)

仮設から復興住宅への移動で、いちばん懸念されていたのが孤独死です。仮設暮らしは、隣の家の音がまる聞こえで、いびきも聞こえると言われていましたが、その一方で、隣との交流も深くなり、異変があればすぐわかるという状態になっていました。ところが、復興住宅は、鉄の扉のドアですからコミュニケーションが取りづらく、新しいコミュニティーをうまく作れるかが最大の課題だといわれてきました。

鈴木さんによると、復興住宅での生活がはじまってから42人が亡くなったそうですが、いずれも病院で亡くなり、いわゆる孤独死は皆無だと言います。自治会は棟ごとに棟長、各階ごとに班長がいて、「2か月ごとに交代することで、全員参加の意識が生まれている」とのこと。自治会では、ラジオ体操(毎朝)、映画を見る会(月1回)、敷地内の花壇づくり、秋祭りなどのイベントなどを通じて、住民の交流を深めているほか、自治会のボランティアによる「見回り隊」もあって、独居者を見回っているそうです。

復興住宅の多くは集会室を設けていますが、ここでは集会室の隣に「ふれあいカフェ」がつくられ、住民が文字通り茶飲み話をしているほか、月に1回、地元のお寺さんの住職が講話をする「坊主喫茶」看護士が来る「ドクターカフェ」などのイベントも開かれているそうです。鈴木さんは「カフェに顔を出さない常連がいると、部屋を訪ねて安否を確認する」と語っていましたが、自治体の日常のさまざまな努力が孤独死をなくすことにつながっているのだと思いました。(写真は復興住宅の一角にできた「ふれあいカフェ」)

高台にできた復興住宅に共通する悩みは買い物です。車が使えない高齢者にとって、買い物袋を下げて帰りの坂道を登るのはたいへんだからです。この復興住宅では、毎週、曜日と時間を決めて、地元の魚屋さんや八百屋さん、スーパーなどが巡回の店を開いているそうです。しっかりした自治会組織と巡回販売店など地域あげての取り組みは、復興住宅で暮らしを支えるモデルになるのではないかと思いました。

◇大川小学校

プレスツアーの最後に訪れたのは石巻市の大川小学校で、「小さな命の意味を考える会」の佐藤敏郎代表(59)から話を聞きました。大川小は、震災による津波で、児童74名、教職員10名が犠牲になりました。震災時の学校管理下の園児・児童・生徒の犠牲としては最大のものとなり、戦後の教育史のなかでも最悪の惨事になりました。(写真は学校の敷地内で移設された大川小の校門の前で話をする佐藤敏郎さん)

大川小は2018年に閉校になったので、「跡地」というのが正確かもしれませんが、大川小は「過去」ではありません。佐藤さんも「ここにいつ来ても、目をこらし、耳をすますと、子どもたちの元気な声が聞こえてきます」と言って、説明を始めました。当時、大川小の6年生だった次女、みずほさん(当時12)を失った佐藤さんは、保護者として何度も学校を訪れていたのでしょう、手にした写真ファイルには、震災前の授業風景などの写真がたくさんあり、そのなかには、みずほさんが写っているのもありました。佐藤さんの説明を聞いているうちに、筆者の目にも、子どもたちが教室で学び、校庭で遊ぶ姿が浮かんできました。

佐藤さんが強調したのは、大川小学校が大地震の際に、どこに避難するのかという具体的なマニュアルをつくっていなかったことです。

「具体的な避難場所が書かれたマニュアルがあり、先生たちがそれを知っていれば、震災後、どこに避難するかで無駄な時間を校庭で費やすことはなかったはずです。津波に襲われたときに、どの先生も子どもたちの命を助けようと必死だったと思いますが、それがかなわなかった無念さを考えると、事前にちゃんとしたマニュアルをつくっておかなかったことが悔やまれます」

筆者が震災後まもなく大川小に行ったときには、近くには寄れずに遠くから見ただけでした。そのとき思ったのは、学校のすぐ脇まで山が迫っているので、ここに逃げれば助かっただろうと思うと同時に、山のへりはコンクリートの壁になっているので、このコンクリート壁を子どもたちが登るのは大変だったかもしれないとも思いました。しかし、その後、何度か通ううちに、コンクリートの壁は校庭に面したところだけで、裏手に回れば、コンクリート壁がなく、山に続く道があることに気付きました。実際に山道を登ると、学校を見下ろせるコンクリートのテラスができていましたが、これが震災以前からなのかはわかりませんでした。

今回、佐藤さんの案内でこの山道を登った際に、そのことを確認したら、「この道は震災前からあるもので、シイタケ栽培の体験学習などで、子どもたちもよく登っていた道で、テラスも土砂が流れるのを防ぐもので、震災前からのもの」ということでした。震災後に市側が開いた家族への説明会では、生存した教員の証言などから、裏山は「地震の揺れで倒木があり、避難できなかった」と説明しましたが、実際には、震災による倒木は一本もなかったとのこと。

大川小をめぐっては、2014年3月に遺族の内23名が県と市を相手取って損害賠償請求の訴訟をしました。仙台地裁は2016年10月、遅くとも津波が到来する7分前には、裏山への避難が可能だったとして、現場にとどまった教員の責任を認めて、原告勝訴の判決を出しました。これに対する控訴審で、仙台高裁は2018年4月、避難マニュアルに具体的な避難場所を特定しておけば、子どもたちの命は救えたとして、マニュアルを作成しなかった学校の校長ら責任者とともに、その監督ができなかった市教委らの責任を認めて、あらためて原告勝訴の判決を出しました。

高裁判決では、マニュアルに記載すべき避難場所として、「地震動によって崩壊の危険のある裏山を選定するのは不適当」だとして、もっとも有力な候補として、学校から約700mの高台にある「バットの森」を例示しました。

「裏山に逃げればよかったのに」という感想は、現場を訪れた人のだれもが思うことです。しかし、判決は、現場での判断には触れず、そもそもマニュアルに「バットの森」と書いていなかったことが悲劇の原因だとしました。この判決文を読んだときに、筆者はからだが震えました。地裁判決で責任を負わされた現場の先生の責任は問わず、学校長と市教委らに「安全確保義務の懈怠」の責任があるとしたもので、同じ「原告勝訴」だったかもしれませんが、実質的には地裁判決を覆す内容だったからです。

被告の県と市が上告したため、最終的な判断は最高裁に委ねられ、最高裁は2019年10月、上告を退ける判断を下し、高裁判決が確定しました。最高裁が上告を棄却する場合、せいぜい半年ぐらいとみていたので、1年過ぎても判断が出ないのは、差し戻しではないかと、筆者はみていました。上告棄却の判決に時間をかけたのは、なぜだったのでしょうか。

高裁判決は、「大川小はハザードマップの津波浸水域に入っていなかった」、「地元の住民も、過去の津波の伝承からも、ここまで来るとは予想していなかった」といった被告側の主張を退けました。その理由として、ハザードマップについては、「児童生徒の安全に直接かかわるという独自の立場から、(学校長らは)その信頼性の検討が求められる」、地元の認識については「公教育の安全確保義務を履行するために必要とされる知識及び経験は、地域住民が有していた平均的な知識及び経験よりも遥かに高いレベルのものでなければならない」としました。つまり、教委を含む学校の管理者に高度の知見を求めたわけで、最高裁の判断に時間がかかったのは、こうした高度の知見を管理者に求める妥当性について検討を重ね、その結論を裁判官の全員一致にもっていったからではないでしょうか。

裁判の記述が長くなりましたが、大川小で何が起きたのかを調べてきた佐藤さんは、この裁判の原告に入っていません。マニュアルの不備を判断の核にした確定判決は、佐藤さんが提起してきた思いにも応えるものではなかったかと思います。とはいえ、判決は、調査報告書ではありませんから、地震発生から大川小に津波が到達するまでの51分間に何があり、何がなかったのか、「検証は道半ば」と、佐藤さんは言います。

佐藤さんが最後に案内したのは、1995年に卒業した子どもたちが校庭の野外ステージの描いた壁画(冒頭の写真)でした。もう四半世紀もたち、津波をかぶっているわりには、色彩はきれいで、「未来を拓く」という文字とともに、学校の全景、学校の前を流れる北上川を飛ぶ白鳥、そして世界の子どもたちが描かれています。

「未来をひらく、というのは大川小の校歌の題名です。私たちはここを、防災を考える場所として考えていますが、防災教育は恐怖をあおるものではありません。つらい話、悲しい話を乗り越えて未来につながるものでなければいけません」

そう話す佐藤さんの語り口は終始、にこやかで、ときには冗談もまじえながら、なごやかな雰囲気をつくろうとしていました。防災が身に着いて役立つには、「恐怖」ではなく、「信頼と習慣」が大切だからと言うのです。

大川小学校は、防災を考える「聖地」だと思います。石巻市も震災遺構として大川小を残すことを決めました。佐藤さんは、防災を考えるためには、すさまじい勢いで流れ込んだ津波でゆがんだ学校の床や天井を見てほしい、と言います。それには、建物の補強などが必要だと思われますが、市は、校舎の周辺に植林したり、学校の横に管理棟をつくったりすることを考えているようです。(写真は2011年6月に筆者が撮影した大川小2階の教室)

大川小に多くの人たちが訪れ、防災を考え、それぞれに教訓を得ていくことが生かすことが犠牲になった子どもたちや先生たちに報いることだと思います。そのためには、学校をただ放置するのではなく、内部も見学できるようにすることが必要でしょう。

震災時に教員だった佐藤さんは2013年に「小さな命の意味を考える会」を立ち上げ、大川小から防災を考える活動をしてきましたが、2015年に退職し、防災教育などさまざまな社会活動をしています。

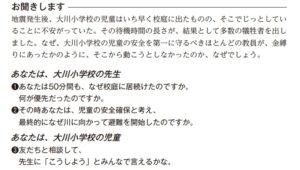

「小さな命の意味を考える会」のホームページから、2冊の冊子をダウンロードすることができます。その第1集に、あなたが大川小学校の先生だったら、あなたが大川小学校の児童だったら、あのとき、どうしただろう、という問いかけが書かれていました(下の写真)。とくに、全国、全世界の教育関係者に、現場を見ながら、この問いを考えてほしいと思います。

「小さな命の意味を考える会」http://311chiisanainochi.org/

冊子のダウンロードhttps://smart-supply.org/store/chiisanainochi

宮城ツアーを終えて東京に戻り、地元の小学校の安全対策は、できているだろうかとあらためて考えました。というのも、地元の小学校の運営委員をしているからで、防災訓練などの学校行事はできるだけ見学するようにしています。海岸からは離れている学校なので、訓練は消火訓練が中心ですが、震災で周りから火が迫ってきたときの学校の判断は難しいだろうと、考えてしまいます。学校が危険になった場合には、近くの大規模公園(砧公園)まで避難することになっているそうですが、徒歩で30分近くかかります。民家の密集する住宅街を通るのも車両火災の連鎖が心配な大きな道路を移動するのも大きな危険がありそうなのです。

子どもたちの安全を守る「的確な判断」を学校はしなければならないわけで、日ごろから周辺の道路や建物を熟知しておくことが必要なことを大川小学校から学びました。次回の運営委員会では、そのことを伝えようと思います。

この記事のコメント

コメントする

| 前の記事へ | 次の記事へ |

5箇所で誤字と思しき記述を見つけました.ご検討ください.

「国や県からの特別交付金 がなど なくなる」

↓

「国や県からの特別交付金 などが なくなる」

「子どもたちの命を助け る ようと必死だったと」

↓

「子どもたちの命を助け ようと必死だったと」

「その 尾身 では、高裁判決は、」

↓

「その 意味 では、高裁判決は、」

「未来につながるものでな か ればいけません」

↓

「未来につながるものでな け ればいけません」

「それぞれに教訓を得て いくことが生かす ことが犠牲になった」

↓

「それぞれに教訓を得て 生かしていく ことが犠牲になった」

大川小の津波遺構が気になります.向こう30年ほどは保存して遺構の意味・意義が繰り返し語られるでしょうが,やがて人々の記憶も薄れて「補修してまで残す必要はない」「役目は終えた」などという目先の理由で100年後には消えているかも知れません.先達が残した津波到達点の石柱が大津波のあとで再評価されていましたが,それでは遅いのです.次の大津波到来まで大川小の遺構が意味を持ち続けられるのか,何世代にも渡る人々の意識の継続が必要です.たとえば,大川小の前で「夏祭」を開き,「お祭り」の楽しい雰囲気とともに,ここで何があったのかを示す劇を上演するなどして,人々の記憶を新たにするルーティーン(儀式)が有効かも知れません.