2010年代から2020年代を考える

2010年代の終わりにあたって、あらためて2010年代を振り返ると、みなさんはどんな時代だったと思われますか。私が思うのは、地球環境の悪化と民主主義の劣化、そして日本についていえば、経済力の低下です。それでは2020年代の世界と日本はどうなるのか、考えてみました。

★地球環境の悪化

地球環境の悪化をもっとも示しているのが気候変動です。日本では、2019年の台風10号、15号、19号が各地に大きな被害をもたらしました。とくに19号は、東日本に記録的な豪雨を降らせ、多摩川、千曲川、阿武隈川などで、大きな氾濫・堤防決壊を引き起こしました。

世界では2019年、「水の都」ベニスが異常な高潮で市街地が冠水、観光地として有名なサンマルコ広場も水につかりました。オーストラリアやブラジル、米カリフォルニアなどでは記録的な熱波のなかで森林火災が多発しています。南アフリカは記録的な干ばつで、ジンバブエとザンビアの国境にある世界自然遺産のビクトリアの滝が干上がり、その映像は世界中にショックを与えました。

IPCC (気候変動に関する政府間パネル)が2018年の総会で受諾した「1.5℃特別報告書」は、人間活動による地球温暖化が工業化以降すでに約1℃進み、海面の上昇、強い降水現象の頻度・強度・量の増加、干ばつの増加などを引き起こしていると報告。いまの進行速度だと2030~2050年には地球温暖化が1.5℃に達し、さらにこの水準を超えると、地球の生態系、人類の経済への影響も深刻さを増すとしています。

淫行と贅沢三昧にふけったバビロンの滅びを告げた「ヨハネの黙示録」と同じように、「1.5℃報告書」は、工業化からわずか200年足らずで、人類が存亡の危機に陥る可能性を示すとともに、そうならないためのシステムへの移行を提案しています。しかし、2019年12月にスペインで開かれたCOP25(第25回国連気候変動枠組み条約締結国会議)は、温暖化対策の具体策を盛り込んだ2017年のパリ協定の強化策を打ち出せないままに閉幕しました。

その原因は、CO2などの温室効果ガスの主要排出国である中国、米国、インド、ロシアなどが不熱心なことです。日本もCO2削減の大きな障害になっている石炭火力発電所の建設や輸出の姿勢を変更することができず、COP25の会場では、環境NGOから温暖化対策に不熱心な国や人に贈られる「化石賞」を授賞してしまいました。

こんな状態のまま2020年代に、世界は有効な温暖化対策を実行できるのでしょうか。地球温暖化のニュースを読んでいると、「ポイント・オブ・ノーリターン」という言葉がでてきます。もはや引き返すことのできない点という意味で、CO2の排出を十分に削減できずに、1.5℃の地点を超えてしまうと、地球の熱慣性によって2℃を突破することにもなりかねないといわれます。

パリ協定は今世紀の後半に、温室効果ガスの人為的な排出と森林などによる吸収を等しくするという「ゼロエミッション」を目標としていますが、このところの異常気象をみていると、この目標をもっと早めないと、地球環境が安定しないように思えます。「ポイント・オブ・ノーリターン」の標識は、もう目の前に見えているのです。

★民主主義の劣化

2020年の主要国の首脳たちの顔ぶれをみて思い浮かべるのは、強権国家を目指す指導者たちが多いことです。ロシアのプーチン大統領、中国の習近平主席、米国のトランプ大統領で、ここに日本の安倍首相や英国のジョンソン首相を加えてもいいかもしれません。10年前の2010年の時点では、彼らはいずれも現在の地位に就いていませんでした。プーチン氏が首相から大統領に復帰したのは2012年5月、この年の11月には習近平氏が最高指導者となり、翌12月には安倍氏が再び首相になります。米国のトランプ氏が大統領に就いたのは2017年1月、英国のトランプと呼ばれたジョンソン氏が内閣を組織するのは2019年7月です。

こうした強面(こわもて)の指導者たちは、強引な政治運営が目立ちますが、どこの国でも、それなりの支持を国民から得ています。手法が強引であっても実行力を評価する国民が増えているからなのでしょう。中国は指導者を普通選挙によって選ぶという意味での民主主義国家とはいえませんが、ほかの国はまがりなりにも民主主義を標榜しています。その民主主義は、議論を尽くして、より正しい政策を追求していくというシステムのはずですが、現代は指導者と同じように国民も、議論よりも結果を求めているように思えます。これこそ民主主義の劣化ではないでしょうか。

日本でも、十分な議論がなされないままに政権が重要法案と位置付けられる安保法制やカジノ法案が成立しました。国有地の払い下げをめぐる森友学園の疑惑では、公文書が改ざんされ、首相は「反省」を口にしましたが、その舌の根も乾かないうちに、「桜を見る会」の疑惑では、内閣府の招待者リストが破棄されました。立法府が十分な審議機能を果たせず、行政府の役人は内閣の意向を忖度し、国民の財産であるべき公文書を破壊するというのは、民主主義の劣化というしかありません。

さらに加えるなら、言論の自由を前提に、政府への批判が許されるはずのメディアのなかにも、政権におもねる大政翼賛志向のメディアが跋扈し、テレビ界では、視聴率が下がるという名目で、政権批判が遠ざけられ、公共放送を国営放送化しようという政権の動きも露骨になっています。これも民主主義の劣化を示す現象でしょう。

2020年代は、こうした傾向がさらに加速しそうです。それを支えるのがSNSだと思います。SNSが目指すのは直接民主主義です。指導者は国民に直接、メッセージを伝えることができ、国民も直接、指導者に意見を言えると思ってしまうのがSNSです。

現在の民主主義は代議制による間接民主主義です。有権者は議員に自分たちの意見を託すという仕組みです。ネット社会の発展は、技術的には直接民主主義を可能にしますが、代議制の制度はすぐには変わらないでしょうから、政治家は自分たちの意見を政治に反映させようとしないという政治不信はこれまで以上に強くなるでしょう。メディアも文字通り媒体ですが、SNSは媒体を通さずに情報などを発信できますから、SNS時代は、媒体を通した情報はゆがめられたもので、本当のことを伝えないという不信感がこれまで以上に強まるでしょう。

★日本の経済力の低下

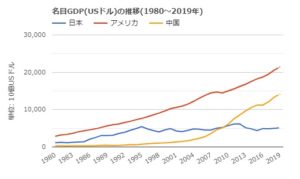

日本が経済規模でもっともトップの米国に迫ったのは1995年でした。ネットの情報サイト「世界経済のネタ帳」がドルベースの名目GDPで調べた日本、米国、中国の比較によると、1995年の日本のGDPは米国の71.3%でした。このときの中国は米国の9.6%の存在でした。10年前の2010年は、中国が日本のGDPを追い越した年で、日本は米国の38.0%、中国は40.4%でした。

それが2019年は、日本は米国の24.0%、中国は65.9%です。高度成長を続けてきた中国が日本を追い抜いて差を広げ、米国に迫る存在になってきたというのは、多くの人たちが理解していると思いますが、日本がこの10年で、米国に対しても存在価値を弱めているということは、あまり理解されていないのではないでしょうか。

国民の生活水準を示す1人当たりのGDPの世界ランキングでみると、1995年の日本は3位、米国10位、韓国33位、中国135位です。2010年は、日本18位、米国12位、韓国35位、中国98位。それが2018年は、日本26位、米国9位、韓国28位、中国70位です。日本だけが落ち込み、韓国にも迫られているのがわかる数字です。

私たちの世代(団塊の世代)は、高度成長期に育ったため、電気洗濯機が初めて家に置かれたときの母のうれしそうな顔、白黒テレビが茶の間に入ったときのプロレスを家で見られる喜びなどを味わってきました。いまの若い人たちは、カラーテレビもマイカーも家にあるのが当たり前の時代に育っているのでしょうが、日本経済の衰退を見ていると、それと同じ生活水準を自分たちの子どもに提供できるのだろうか、と心配になります。「日本はもはや先進国ではない」という言葉をよく聞きますが、そうだとすれば、2020年代は、どうなるのでしょうか。

ところで、IR(統合型リゾート)は2020年代に実現するでしょうか。IRの目的は、カジノの収益を活用して、そのほかの娯楽施設や国際会議場でのサービスを安く提供するということです。そのカジノも、できるだけ外国人を多くしようというので、日本人からは入場料を取ることにしています。外国人がカジノで遊び、外国人が損したお金に、日本人が群がる構図は、途上国のイメージですね。

★“正常な時代”の終わり

米ニューヨーク・タイムズ紙は、2019年末のオピニオン面(2019年12月27日)に文芸批評家、ミチコ・カクタニの「2010年代は正常の終わり」という論文を掲載しました。2010年代の初めには、米国が自由と平等への道を前進し、技術が差し迫った問題を解決するという希望が育まれていたのに、それが猛烈な速度で暗い分裂した時代へと道を譲っている、と分析、こうした時代を率いているのがトランプ大統領だと語っています。

この文明批評の冒頭に、ふたつの詩が引用されていて、その言葉がどれも印象に残りました。アイルランドの詩人、ウィリアム・バトラー・イェイツ(1865~1939)の「再臨」と、英国出身で米国に移住した詩人、W.H.オーデン(1907~1973)の「1939年9月1日」の1節です。

Things fall apart; the centre cannot hold

ものごとは解体し、中心は維持することができない(再臨)

Waves of anger and fear / Circulate over the bright / And darkened lands of the earth

怒りと恐怖の波が地球の光明と暗黒の土地の上を渦巻く(1939年9月1日)

前者は第1次世界大戦が終わった直後の1919年に発表され、後者は第2次大戦の始まりとなったドイツのポーランド侵攻をきっかけに書かれたもので、その日が題名になっています。どちらも次の時代が無秩序で怒りと恐怖で充たされるという予感を暗示する内容になっています。

カクタニがこれらの詩を取り上げたのは、第2次大戦前夜と同じような臭いをトランプ政権のありようから嗅ぎ取ったからでしょう。「正常」の時代が終わったということは、2020年代は「異常」の時代ということでしょうか。

イェイツの「再臨」は、上記のあと、次のような詩句が続きます。

The best lack all conviction, while the worst / Are full of passionate intensity

最良な者たちはあらゆる信念を欠き、最悪の者たちは情熱的な激しさに満ちている

最良の者たちがどこにいるのかわかりませんが、最悪の者たちが情熱的な言葉で人々を煽っているのは、現代の光景でもあります。

また、オーデンの詩句に続くのは次の言葉です。

The unmentionable odour of death / Offends the September night

名状しがたい死の臭いが9月の夜を傷つける

現在の世界は、あちらこちらで内戦が続き、テロが頻発しているだけでなく、米国と北朝鮮やイランとの緊張関係は、大規模な戦争に発展する危険をはらんでいます。2020年代が戦争の時代とならないように祈るばかりです。

★ゆでガエルはいつ跳び出すのか

バブル不況がデフレ経済に陥っていた20年ほど前、大胆な経済改革を求める米国のエコノミストから何度となく「日本は、ゆでガエルの状態からいつ脱するのか」と問われました。カエルをいきなり熱湯に入れれば、跳び上がって逃げるが、常温から徐々に温めていくと、逃げ出すタイミングを失って、ついには死んでしまう、というたとえ話です。

アベノミクスは、大胆な金融政策を取り入れることで、日本をぬるま湯から跳び出させる試みでした。円安とそれに連動する株高に、アベノミクスはある程度貢献したと思いますが、アベノミクスの第3の柱である「成長戦略」については、日本経済の成長力を引き上げることにはつながりませんでした。

内閣府が毎年、調べている社会意識に関する世論調査では、「経済的なゆとり」について、ゆとりが持てると肯定的な評価を選んだひとは2010年には3.2%だったのが2019年には7.4%に増加、逆に、ゆとりが持てないと否定的な評価を選らんだひとは2010年に48.1%だったのが2019年には42.1%に減っています。

経済的なゆとりのない人が圧倒的に多い、と言ってしまえば、それまでなのですが、社会に対する満足度と不満足度を尋ねるほかの質問でも、全体的に満足だとする人がふえる一方、不満足だという人は減っている傾向があるのです。日本で、安倍内閣への支持率が相対的に高い水準を維持しているのは、2010年代における社会意識の満足度の改善と結びついているように思えます。

2016年の米大統領選挙でトランプ氏が勝ったのは、中西部の「ラストベルト」と呼ばれる、工場がなくなり工場や機械がさびついている地域で、「アメリカを再び偉大にする」というトランプの宣伝文句に、引き寄せられる有権者が多かったから、という説明がされています。もともとは民主党を支持していた労働者たちが共和党のトランプ氏の「米国に再生」に賭けたというわけです。冷水につかっていたカエルが跳びはねたのかもしれません。

日本経済は2019年10月からの消費税の引き上げを節目として、悪化がはっきりとしそうです。過去の消費増税をみると、増税前の買いだめと増税後の買い控えは短期的な現象で終わらず、消費意欲の減退となって日本経済を弱めることにつながりました。今回の引き上げも、同じ轍を踏むおそれは十分にあります。

景気の悪化がオリンピック後の国民的な喪失感と重なると、不況色は一段と深まるかもしれません。そのとき、国民はどう動くのでしょうか。ぬるま湯だと思ってつかっていた温水が死に至る熱湯だと気づいたときに、抜け出すための選択肢は少なく、2016年の米国と同じように、自国第一主義を掲げる政治家を熱狂的に支持する人たちが多いのではないかと危惧します。

2019年は、環境問題で、グレタ・トゥーンベリというスターが生まれました。15歳だったときに彼女が提唱した「気候のための学校ストライキ」という運動は、世界各国で若い人たちの共感を呼び起こしました。その過激な言動に、眉を顰めるおとなたちも多いようですが、若いカエルが跳び出していかなければ未来は変わらないと思います。2020年代が「異常な年代」とならないようにするためには、カエル跳びの行動が必要です。

(冒頭の写真は、Gerd AltmannによるPixabayからの画像を利用しました。また日米中のGDPの推移グラフの出典は「世界経済のネタ帳」です)

この記事のコメント

-

KG小林さん、ご指摘ありがとうございます。早速、イラクをイランに直しました。新年早々、米国はイラン革命防衛隊の司令官を殺害、一気に両国の緊張は高まっています。めでたさもチューくらいどころではありませんね。

コメントする

| 前の記事へ | 次の記事へ |

現政権・与党の不遜ぶりを思うに,あけましておめでたくない気分ですが,まだ日本の活力も経済もゼロになっていないことに希望をもちたいと思います.

本文中で米国と敵対関係にあるのは「イラク」ではなくて「イラン」ですよね? 年明け早々,空爆による司令官暗殺に出るとは,弾劾で追い込まれたトランプがますます暴走しているように思います.