戦争とメディア雑感

◇ハイブリッド報道の進行

ハイブリッド戦争と呼ばれるのはウクライナ戦争(ロシアのウクライナ侵略で始まった戦争)がはじめてではない。しかし、戦争におけるハイブリッド報道というのはこれまであまり言われてない。最も顕著な特徴は、現地の市民がスマートフォン(スマホ)で撮影した映像がSNSを通じて多数発信されていることである。それを米欧のマスメディアが取り上げて、世界に向けて発信している。その場合、元の映像がフェイクでないかどうかを判断するのがメディアとしてはもっとも神経を使う点である。下手をすると事実に基づかないプロパガンダに手を貸すことになるからだ。

最近は映像制作・加工技術も高度化していているので、判断の困難度が増している。AIを活用して、加工ではなく「創作」さえできるようになってきている。それに対して、報道側は同じ地域から発せられた複数の映像を比較するとか、別地域の過去の映像を使ったものではないかをチェックするといった作業を地道に行っている。

ロシアは当然ながら、ウクライナの通信インフラに物理的にあるいはサイバー攻撃の形でウクライナの政府や国民のインターネットの受・発信を困難にしようと注力してきた。それに対して、テスラの総帥イーロン・マスクが衛星通信インフラ「スターリンク」を提供した貢献は大きい。ウクライナのデジタル担当大臣がツイッターにて、SpaceXの創業者イーロン・マスクに支援を要請したしたのは開戦直後の2月26日。これに対し、マスクはすぐさま支援を表明し、ウクライナでスターリンクのサービスを開始したことを明らかにした。この間、わずか10時間半。ツイッターを通じてこのような重要なことが超スピードで決まったのは、一般個人から大国の権力者までがSNSを用いて発信をするようになった時代の象徴的なできごとである。

なお、サイバー攻撃に関しては、マイクロソフト社がウクライナ国内のセキュリティ確保を担っているとのことである。

◇戦争報道から真実を得られるか

ところで、メディア論を専門とする佐藤卓己(京都大学大学院教授)は、雑誌「Voice」2022年9月号で「戦争報道に「真実」を求めてはいけない」と題する論考を発表している。「満州事変も柳条湖事件という壮大なフェイク・ニュースから始まった」ように、SNSの登場以前からフェイク・ニュースが戦争では普通であると指摘。現代の例のひとつとして、1991年から始まった湾岸戦争時の「ナイーラ事件」を佐藤はあげている。イラク兵が病院にいた未熟児を保育器から取りだして死亡させた様を“目撃”したという証言が、アメリカのPR会社がクウェート政府から資金を得て演出したものだったという。このニュースは反イラクの国際世論の高まりをあと押しした。

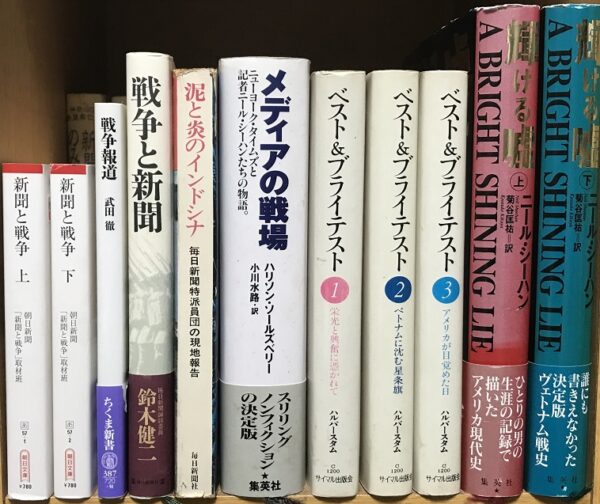

2003年開始のイラク戦争の際には、イラクが大量破壊兵器を隠し持っているというのが開戦の根拠となったが、これも壮大なフェイク・ニュースだった。ニューヨーク・タイムズも政府の判断に同調し、国民世論の過熱に抗することはなかった。そこで思い出すのは、かつてのベトナム戦争に関して、同紙の記者デイビッド・ハルバースタムが著した『ベスト・アンド・ブライテスト』(原著1969年)である。「最良にして最も聡明な」人びとが、なぜ、ベトナム戦争という非道かつ愚かな泥沼へとアメリカを引きずりこんでいったかを描いた名著である。その教訓をニューヨーク・タイムズは、数十年後に生かし切れなかったことになる。

◇日本の新聞 戦争報道が部数を伸ばした

ここで日本のメディアの過去の戦争報道に目を向けると、最初に思い浮かぶのは、1874年(明治7年)の台湾出兵に際して、初の従軍記者として参加した岸田吟香である。当時41歳。吟香の前歴も興味深いがここでは省略する。吟香は1872年創刊の東京日日新聞(現在の毎日新聞)の主筆に頼まれて編輯に加わった。その後、明治政府が台湾出兵を決定、吟香が従軍しようとすると、機密を重視する戦闘にスパイのような者を従軍させるわけはいかないという軍当局の反応。そこで、人脈を活用して、軍御用の大倉組手代という資格で従軍できることになった。吟香が台湾から送ったルポは連載記事となり独占報道として評判になった。自ら描いた挿絵も添えて人気を得、東京日日の発行部数を大きく伸ばした。

戦争報道は新聞の部数拡大に寄与するという現象は、後年の、日清・日露戦争やアジア太平洋戦争においても顕著に見られた。日本の中国侵略に端を発するアジア太平洋戦争においては、当局の規制により大本営発表をうのみにした記事しか掲載できなかったというのは事実である。しかし、新聞は単なる被害者ではなかった。新聞の戦意高揚記事が大衆の興奮をあおり、大衆意識に新聞も引きずられ、部数向上のため大衆受けする記事を進んで掲載した。

◇特派員の役割の変化

ベトナム戦争においては、日本からも新聞やテレビといったマスメディアの特派員やフリージャーナリスト、作家などが現地入りして、臨場感あふれるレポートを現地から送ってきた。ここで思い出されるのは、新聞の海外特派員のそれまでの一般的なイメージである。それは、英語など外国語が強い人で、現地の新聞や当局の発表を翻訳して送ってくるデスクワーク中心のインテリというものだった。毎日新聞の大森実はそのイメージを大きく変えたひとりである。国際事件記者を自称する大森は社会部の現場主義の文化を外信部(外報部)に持ち込んだのだ。外信部長として特派員7人をベトナムに派遣して新聞に連載した「泥と炎のインドシナ」は、当時の新聞界の雄朝日新聞のベトナム報道の上を行くとの評価を得た。

日経新聞の元特別編集委員伊奈久喜は「戦争報道はメディアの究極の使命」と題する一文(国際安全保障第32巻第 3号の序文)の中で、湾岸戦争時にワシントン支局からサウジアラビアに派遣された朝日新聞外報部の川崎剛記者のことを取り上げている。川崎はサウジで湾岸戦争を取材したただひとりの同社記者だった。「私の最大の任務は『そこにいること』になったのである。戦況を報道する新聞紙面で、クレジットにサウジアラビアがあることは、新聞社に欠かせなかった」という川崎の言葉を伊奈は引用している。湾岸戦争の折のサウジでの米軍会見は一種のメディアショーだったと伊奈は言う。「川崎記者はイヤホンをつけていた記者に気づく。本社から質問の指示が出されていたのだという。その場にいてこそ知りうる事実である」(伊奈)。

CNNの存在を世界に知らしめたのはまさに湾岸戦争だったということも改めて想起させられる。

毎日新聞の元エルサレム支局長大治朋子は「ニオイを嗅ぐ」という話を最近のオンラインセミナーでした(TBSラジオ・毎日新聞共催「戦争とメディア--今伝えるべきことは何なのか」、2022/8/22)。パレスチナ・ガザ地区へのイスラエルの攻撃が時に起きるが、するとイスラエルはガザとの国境の検問所を閉める。イスラエルにいる特派員は国境が閉められる前に”ニオイ”を感じて、ガザ地区に入らなくては現地取材ができないというのである。特派員としては、鋭敏に情勢をキャッチして、ガザ地区への取材へ出かけるのだが、「戦争保険」などの関係もあり、東京の本社の承認を取らなくてはならない。毎日新聞ではデスクの一声でOKとなり、時にやむなく事後承諾となったが、「あ、そう」のひとことですんだという。社によっては、役員承認まで必要なため、結果的に間に合わず、イスラエル側だけからの情報を報じるはめにもなったりする。

◇取材規制の強化、戦争自体の変化

1975年に終結するまで約20年間続いたベトナム戦争。そこでの外国メディアの取材は米軍への従軍による取材を含め、ある程度自由に行われた。とはいえ、北ベトナムや南ベトナム民族解放戦線(当時ベトコンと呼ばれた)への直接の取材はなかなか難しかった。毎日の大森実は西側の記者として初めてハノイに入り、ライ病院が米軍によって爆撃されていると映像で見て報道した。それに対してライシャワー駐日大使が、北の宣伝に乗せられていると非難、毎日は大森を守り切れず、大森は退社した。後年、ペンタゴンペーパーズを入手して報じたニール・シーハン(ニューヨーク・タイムズ)の証言などにより大森の報道は正しかったことが証明されている。

当時、日本テレビのノンフィクション「南ベトナム海兵大隊戦記」やTBSテレビの田英夫の報道も反米的であるとして日本政府からにらまれるようになっていた。

アメリカでは、現地からの写真や記事を載せた新聞や雑誌によって、国民が戦争の大義を疑い始め、戦況の泥沼状態を知ることになった。当時世界に名がとどろいていた雑誌LIFEには、岡村昭彦が撮影した写真がしばしば載った。岡村が書いた『南ベトナム戦争従軍記』(岩波新書、1965年)はベストセラーとなった。アメリカ内外の反戦運動も活発になっていった。そして、結局超大国アメリカが敗北する結果となった。その後、米政府と米軍は、ベトナム戦争での“教訓”を踏まえ、以後の海外遠征では、取材を強く規制するようになった。そうして、前述の湾岸戦争やイラク戦争での強力な取材規制につながった。

同時に戦争自体も変化していった。米本土にいながら無人機を操作し、あたかもコンピューターゲームのように、対象物を攻撃していくようになった。取材規制のもと、現場の生身の人間の悲惨な状況は伝えるのが困難となり、かわりにディスプレイ上のゲーム的攻撃場面が盛んに報道されるようになった。インターネットやスマホはまだ登場しておらず、現地の人が自ら現場の様を発信するすべもなかった。

◇ウクライナ戦争が示す戦争報道の新段階

近代以後、新聞をはじめとするマスメディアが発達するようになって、戦争報道は従軍記者という形で始まり、少しずつ風穴があけられていった。ベトナム戦争においては、従軍だけでなく、さまざまな形で戦地に入り込む取材・報道が繰り広げられた。もちろん、どんな場合であれ戦争報道はさまざまな困難を伴い、その中で命を落とした記者もかなりの数にのぼった。湾岸戦争やイラク戦争においては、戦争当事国の政府や軍からの規制が強化され、その困難さがいっそう増すことになった。

今次のウクライナ戦争の報道においては、メディア環境の変化が大きな影響を与えて、ウクライナにとって武器だけではない大きな力になっている。まず、本稿冒頭で述べたように、ウクライナ国内の組織や市民による現場からの情報の発信がインターネットとスマホの活用により活発に行われていることがあげられる。ロシアによると見られる住宅や施設の爆破の現場映像がどんどんSNSで流れてくる。もちろん、その中にはフェイクも混ざっているかもしれない。しかし、それらが真実かフェイクかを判別する技術も向上している。その現象を表すキーワードは「オシント(Open Source Intelligence)」と「データジャーナリズム」である。

オシントについては、ベリングキャットという純民間の国際的ネットワークグループが大きな貢献をしている。そのメンバーの中核はジャーナリストではなく技術者である。SNSに上がっている映像など複数の公開情報を照らし合わせるなどして信用できる情報かどうかを判断する。ウクライナ戦争においては、侵略初期の頃、ロシアがクラスター爆弾を用いていることを証明した。ベリングキャットがはじめてその名をとどろかせたのは、2014年にウクライナ東部で発生したマレーシア航空機撃墜がロシア軍仕業であるということを暴いたことであった。

日本の主要メディアの記者もベリングキャットによる研修を受けて報道に生かしている。NHKは、クーデターで軍部が支配するミャンマーで起きた抗議デモに参加していた19歳女性の死が軍の発砲によるものだという事実を映像分析により突き止めた。

毎日新聞は2022年の元日掲載の「オシント新時代」と題する連載で、Yahoo!ニュースの記事のコメント欄に付いた読者の書き込みが、ロシアの政府系メディアによって違った意味に翻訳され、引用されていることを報じた。

そのオシントと重なることが多いのがデータジャーナリズムという概念である。たとえば、東大情報学環の渡邉英徳教授は、ウクライナの戦場を写した衛星画像や市民の撮影した画像をデータとしてマッピングしていく作業をしている。オシントは、何らかの公開情報に注目するという意味が中心で、実際には特定事案の真偽を検証する目的のことが多いが、データジャーナリズムはテーマに沿った多数のデータを集めて広く状況を明らかにすることを目的とする。戦争に関してではないが、日経電子版の「データで読む地域再生」や朝日新聞デジタルの「みえない交差点」といった特集に見るように、データジャーナリズムが盛んになってきている。

オシントないしデータジャーナリズムの特徴は、現場に行かなくても一定の事実を明らかにすることができる点にある。しかし、たとえば、最近朝日新聞の高野遼記者がウクライナのヤヒドネ村から報じた「住民全員が監禁された村 地下室に28日間」というレポート(2022/8/18)ひとつをとっても、特派員の存在価値を実感させてくれる。実際に地下室に足を踏み入れて現場を見、においを嗅ぎ、地獄を味わった人々の声を直接聞くというのは、他の方法では得られない。

ただし、戦争において、どんなに素直に事実をつかもうとしても、記者が動き読者が見聞きする空間は、物理的にも意識的にも反ロシアという舞台(いわゆる西側)の上であるということも忘れられない。佐藤卓己の「戦争報道に真実を求めてはならない」という言葉が改めて想起される。しかし、記者・ジャーナリストは、誤報をも恐れずに「歴史の第一稿を記す」ことに果敢に取り組んでほしいと私は期待する。どのみち、歴史は追って更新されていくものだ。(文中敬称略)

※本稿は「私達の教育改革通信」No.289(2022年9月)から編集部の許諾を得て転載しました。

[参考文献](本文中紹介分を除く)

武田徹『戦争報道』ちくま新書、2003

佐藤卓己『流言のメディア史』岩波新書、2019

杉田弘毅『国際報道を問いなおす-ウクライナ戦争とメディアの使命』ちくま新書、2022

土屋礼子編著『近代日本メディア人物誌』 ミネルヴァ書房、創始者・経営者編2009、ジャーナリスト編2018

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする